首页 > 新闻 > 书坛快报 / 正文

当选理由

拍摄大众书法普及教学片《轻松快乐学书法》、制作探讨书法艺术创作规律的电视系列讲座《中国历代书法大师——影响中国书法发展的二十位历史人物》、编写面向异域受众的全英文教材《中国书法之门》,郑晓华将书法面向大众、面向世界娓娓道来,他的学院背景并没有影响到他从社会大众的层面关注、介入书法的热情,并努力兼顾书法的普及与提高。

无论是书法创作,还是书法研究,郑晓华觉得都应该有一种科学精神,要像探索科学一样探索艺术。

郑晓华 1963年出生于浙江缙云。1983年毕业于中国人民大学历史系,1998年获首都师范大学博士学位,为我国首届书法专业博士学位获得者。

现任中国人民大学艺术学院党委书记兼副院长、东方艺术研究所所长、博士生导师,中国书协理事、教育专业委员会秘书长,北京书法院副院长。

2010中国书法十大年度人物·郑晓华

■本报记者 江 红

江红:郑先生,祝贺您再次当选为中国书法十大年度人物。

郑晓华:感谢《书法报》、《书法》杂志。这次媒体组织评选的中国书法十大年度人物,有专家评审、读者投票、网络投票组成,给书法界同道更多的参与机会,这很好。评出的十大人物都是书坛公认的艺术成就卓著的书家,本人勉强得附骥尾,深感荣幸,同时也甚感汗颜。感谢评委会专家和同道朋友们的厚爱,你们的评审给了我很大的鼓励。

江红:当今,有的稍有点名气的书家,就不屑于从事书法的基础工作,您身为人民大学艺术学院的领导、书法导师,将满腔的热忱倾注于大众的书法普及工作,是出于何种考虑?

郑晓华:普及和提高同等重要。普及是提高的基础。“皮之不存,毛将焉附”,大众对书法的热爱是书法艺术持续繁荣的基础。大学的功能除了知识创新、人才培养,还有一个重要功能就是服务社会,我们努力兼顾各方面。确实,个人能力有限,我们离社会的期待还很远。

江红:从事书法理论研究孤寂而清贫,您为何乐此不疲?请谈谈您的书法研究情况。

郑晓华:人有好奇的本性,探索新知本身就有一种乐趣。所以尽管稿费很低,我依然喜欢阅读,做一些研究,写一些文章。对于书法艺术的发展来说,理论探索和实践探索都非常重要。有时候,规律的发现会改变历史,这一点,科学和艺术有同等功效。对于书法艺术来说,我想也不例外。尤其对基础理论的研究,易为人们所忽略。其实基础理论研究能够帮助我们发现和掌握一些前人未曾发现的规律,这些规律可能在创作层面引发突变。近年来,我关注研究的问题有:

第一,书法教学如何调整观念及方法以适应现代社会环境。这既是一个理论课题,也是一个实践课题。在现代社会多元文化语境下,如何设计一种更科学、更有效的教学法,更有效地调动大众学习书法的积极性,使书法的普及工作更有成效?我尝试参照现代大工业生产中将“复杂技术”分解为“流水线”的方法,把书法的复杂技术分解为多个单元,从最简单的横平竖直开始,循序渐进,逐渐加大各个单元的书法技术难度。通过一系列的教学单元设计,来完成基本技术的训练。为了增加学术的趣味性、激发学书者的学习热情,我选择不同字体,把技术难度要分解的教学内容,设计成循序渐进的“集字作品”。那么,纯粹的技术训练有了具体作品为样本,就可以避免单纯临帖的枯燥。学生单位时间的练习,有鲜活的思想内容和几乎立竿见影的技术成效,学习的兴趣便大大提高。我想这也许是今后书法普及教育的一个方向。北京华艺汇龙网络投资制作的由我主讲的30集《轻松快乐学书法》书法网络教学片,就是按这样一个指导思想做的,该片已于去年9月,由艺通网“艺术教育名师坊”栏目展播。

第二,成功书家个案研究。从2009年到2010年我花了一年多时间准备和制作20集电视系列讲座《中国历代书法大师——影响中国书法发展的20位历史人物》。这是一个史论结合的艺术家个案分析研究系列项目。讲座的绪论,对艺术大师、书法大师的概念、标准进行了阐述。结语对大师的艺术和人生、学术和人品等问题进行了梳理总结。中间以绪论提出的三个标准,对20位历史人物的艺术成就一一进行分析,指出他们的学术贡献在哪里,为什么他们是大师。这里面有一项重要的工作,就是“技术分析”。通过对历代成功大师的艺术成就——尤其是他们在艺术语言层面的拓展的“技术分析”,来总结艺术家的成功经验,探讨书法艺术创作规律。所以实际上,这也是一个创作规律的研究项目。

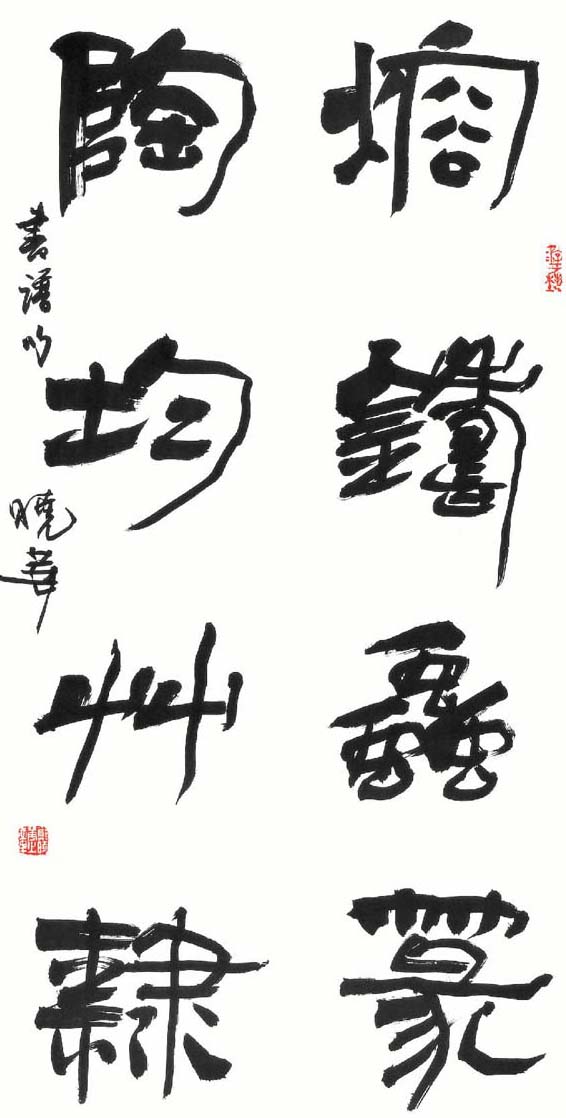

第三,创作规律的实证研究。历代大师以他们在书法视觉形式上的杰出创造,演绎了他们的美学理想。那么循由他们走出的道路,我们可否举一反三,在创作上加以印证呢?换言之,他们的艺术创造模式,在方法论上是否具有普遍意义?配合理论研究,我在创作上也进行了实验。比如说唐代孙过庭在《书谱》中提出要“熔铸虫篆,陶均草隶”,“体五材之并用”。实际上这是提出了一个书法创作的“跨书体语言融合”命题。这个命题是否有效?是否具有普适意义?近年来我在隶书创作中进行了尝试,融合篆隶。我的思路是:以汉碑为底,加入汉简、楚简抑扬顿挫的活泼笔法,在字形构造上整体或局部掺入篆书“部件”并加以隶化,以行草书之活泼笔势出之,个别地方甚至融入令我醉心的吴昌硕、齐白石行书和篆刻单刀侧拉的恣肆笔意,尝试营造自己的面貌。随文刊出的隶书就是我近期的作品。草创伊始,刚刚有点思路,不免粗糙。期待大家批评,以期进一步完善。

第四,国际书法教学研究。随着中国经济发展,综合国力提高,汉字、汉语教学在世界各国日益成为热门学科。书法教学,如何适应汉语教学的世界化时代,面对没有什么汉语基础的异邦受众,如何吸引他们对汉字书法的兴趣,并有效实施教学,这是我们高等书法教育工作者时下面临的一个新课题。针对外国人刚开始学习汉语或根本没有汉语基础的状况,我考虑了以“图形教学”对实现跨文化和跨语言教学的可能性,因而采用了“历史还原法”,将书法教学的起点设定在了早期汉字的“图画字”,以早期先民的“造字故事”及其所展示的“图形美”为跨文化书法教学的引桥,吸引国际学生对陌生汉字产生兴趣,进而引导他们学习、了解篆、隶、草、行、楷等汉字书法。2010年8月,面向世界各知名大学招生的中国人民大学国际小学期开班,来自全球40多个国家和地区的228名海外学生来人民大学学习。我根据上述思路,编写了全英文国际通用汉字书法教材《中国书法入门》,在中国人民大学国际小学期开设中国书法选修课程。从两周40课时的教学看,效果是明显的。通过学习书法,他们对毛笔、汉字、书法、中国哲学、中国美学以及中国人的艺术思想产生了浓厚兴趣。为此,中央电视台9台英语新闻频道,进行了专题报道。

江红:多年的书法活动,让我们感受到您为振兴祖国的书法艺术奉上的拳拳赤子之心,能说说您的书法心愿吗?

郑晓华:书法是一门意蕴丰富、内涵高深的艺术。但书法研究,无论是书法史研究,还是书法教育研究,书法创作规律研究,书法传播研究,都是科学。我觉得无论是书法家还是理论家,都应该有一种科学精神,要像探索科学一样探索艺术。书法的规律,像自然科学的规律一样潜藏在幽冥浩淼的可视世界背后。在我们之前,无数先辈毕其一生之力在研究探索,他们的发现,经过他们的智慧创造,已演绎为充满个性的艺术语言和风格样式,留在了千姿百态的中国书法史。而他们没有发现的部分,依然广大无比。这些规律狡黠地隐藏在我们可见的视觉世界背后,悄悄在窥测我们的洞察力和发现智慧。作为大学中的书法专业学者,探索、发现是我们的责任。我愿意为此继续努力。

猜你喜欢

- 2015-03-17 邱振中:探索书法的可能性

- 2015-03-17 中国在全球艺术市场的份额继续回落

- 2015-03-17 沈阳故宫首次展出86件中国古代铜镜

- 2015-03-17 中国画都·潍坊艺术百家学术邀请展

- 2015-03-17 继往开来——2015中国版画家邀请展

- 2015-03-17 沈阳故宫首次展出86件中国古代铜镜

- 2015-03-17 民间收藏者现日本旧地图 证明钓鱼岛非日属

- 2015-03-17 盘点世界收藏界的中国风(图)

- 2015-03-17 行家称红木家具收藏未来热点是酸枝

- 2015-03-16 林语堂:书法是中国美学的基础

- 搜索

-

- 11-16《CCCPA全国少儿书画艺术等级评定简章》发布 2017春季开始报名了

- 09-302016第九届(国际)青少年儿童书画交流大赛火热征稿中(图)

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 16179℃周志高执掌《中国书法》大印

- 11964℃免费赠阅《炎 黄 书 画 报》

- 11046℃刘荣升书法作品选登

- 10139℃中国榜书名家精品展揭晓

- 9846℃中日当代书法大展开幕

- 9781℃韩国直指书法大赛圆满落幕(附获奖名单)

- 9072℃首届中国榜书大赛获得名次暨优秀作品名单

- 8841℃丘程光将在大连举行书法展

- 8647℃中国天津/新加坡书法交流展

- 8192℃ 第二届国际榜书大赛暨中国榜书艺术大论坛揭晓

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 10-10首届福建民间文艺“山茶花”奖揭晓 陈友荣获奖

- 04-25世界榜书联合会中国中原创作中心成立

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)