首页 > 新闻 > 书坛快报 / 正文

2010中国书法十大年度人物·王家新

■本报记者 李金豹

王家新 别署晏园,1967年出生,祖籍辽宁,财政学博士。现为中国文联委员,中国书协副主席,中国美协理事,西泠印社理事,中国国家画院书法篆刻院副院长,中国美术馆艺委会委员,中国艺术研究院硕士生导师,中华诗词学会常务理事。

李金豹:首先祝贺你以最高票获得2010中国书法十大年度人物称号,去年底你当选本届中国书协最年轻的副主席,可谓好事不断、捷报频传。荣誉和光环是一种肯定与鼓励,也会给工作、生活、学习带来一些变化和影响,你是如何看待的?

王家新:孔子说四十不惑,人到了中年应当处事不惊,面对荣辱、得失能淡定从容,因此得到大家的关爱和肯定我心存感念,而工作、生活还是一如既往。要说变化,就是心中生出一份责任和担当意识。我常说书法是一种生活方式,是欢娱而寂寞之旅,是内心修为的过程,书家最终要靠自己的作品说话。可是担任了中国书协副主席,有职就有责,荣誉意味着付出和奉献,公众的认可中饱含着公众的期许,必须跳出小我走向大我,更多地为广大书法家们着想,为书法事业的繁荣和发展献策出力。在其位而不作为,是不负责任不受欢迎的。

李金豹:书协职务的社会责任与单纯只做书法家确实有很大不同,作为新任副主席你有何思考和打算?

王家新:我理解书协不是行政管理机关,而是书法家的家,是他们的维权者和代言人,党和政府联系书法界和书法艺术家们的纽带作用要通过服务来实现。我能进入主席团,可能主要是从年龄梯队结构考虑的结果,为青年书家们服务、代言便责无旁贷。其实几年来我一直在为成立中国青年书法家协会而努力,目前已有20多个省市成立了青年书协组织,团中央陆昊、王晓书记都非常支持,但至今还是没有办成。当年刘炳森、范曾先生等担任全国青联委员时就推动此事而未果,可能真的是有难以跨越的障碍。六届二次主席团会前我提议增设青少年委员会,得到主席团的批准并由胡抗美先生和我负责,目的就是要给青年这个书坛最有活力、最具潜力的群体以重点关注和指导。同时,与老年、妇女一样,少年儿童作为特殊群体也要给予特别的扶持,与书法进课堂和中小学生素质教育相衔接,他们是书法的未来。

李金豹:你已在书法园地里跋涉多年,是中青年书家中的成功者,一定有许多经验之谈或一些忠告可供年轻的朋友们借鉴参考吧?

王家新:王守仁《传习录》讲“种树者必培其根,种德者必养其心”,学书法也像种树一样,要深深植根于传统的土壤里,根系越发达,树干和枝叶就越繁茂。最近看到王铎临张芝和王献之的几幅立轴大卷,形神兼备又有自己的面目,他是个集大成者,把传统经典吃透了,终于开一代先河。王铎是“一日临一日创”,启功先生说临摹就像京剧演员吊嗓子,要成为习惯和日课。我至今还按照小时候父亲教我的方法坚持写仿描红,现在描红本子很方便很精准,《九成宫》就写了上百本。去年开始摹写北碑、临《阁帖》中大令的行草书,是养手养心。

读帖是临摹和创作之外的重要学书生活,好的字帖可供心摹手追,出差时带上64开的《淳化阁帖》缩印本,最近又在ipad(平板电脑)里存上高清书法图片,有时间就看看,是养眼养心。读帖还包括对碑帖内容的解读,孙过庭讲“书契之作,适以纪言”,其实古代金石碑帖原本就有艺术和学术双重属性,民国时黄公渚的《两汉金石文选评注》和当代高文的《汉碑集释》、俞丰的《经典碑帖释文译注》都是很好的参考书和工具书。大部分碑帖的内容都是很美的文字,有重要的信息,比如《大字阴符经》、《方圆庵记》、《孔子庙堂碑》中充满儒释道的智慧和典故知识,读懂了,文字便不再单薄冰冷,充盈着文化的蕴涵与温情。

李金豹:你在书法、美术、音乐、诗词等方面都有很好的修养,是少有的才子型艺术家,又担负繁重的本职工作,时间的有效分配一定是取得成功的关键,能否与大家分享你的心得?

王家新:我自认为是一个非常敬业尽职的人,多年来立足本职为文化体制改革、为文化事业和文化产业的发展竭尽绵薄。而业余时间确实完全沉浸在文化的、艺术的时空里,在生活中尽量做减法,少应酬,过简单纯粹的日子。我每天只睡五、六个小时,也没感觉疲倦或不适,可能主要是缘于一分热爱,我甚至把夜里看书、写字、写诗、看电影当做休息和给养的一种方式,而不是在熬夜,不是心力和体力的消耗,但这是个人的习惯,不可效法。中医讲日落而息、日升而作,“子午觉”尤其重要,还是要养足精神,才能提高工作效率和学习质量。

然而一个人的精力毕竟是有限的,我的方法是学会“弹钢琴”、学会放下,还参照日本著名设计师佐藤可士和提出的“超级整理术”,营造没有杂物、程序优化的空间,辨析不同类别、互为因果的信息,提炼出表达清楚、体系明晰的思想,心无旁骛、专注一事并一以贯之。比如去年我用近三个月的业余时间专攻甲骨文,把1000多个有定论的字抄在小本子上,随时默记。那段时间书桌上集中放着丁辅之、罗振玉、董作宾、郭沫若、容庚、潘主兰等先生的著作,采取“封闭疗法”,满眼满脑都是甲骨文,都快走火入魔了。突然有一天就通了,好像找到了规律或密码,再去识金文、石鼓,读许慎的《说文》,就不感觉吃力了。

李金豹:三个月识甲骨,太不可想象了。

王家新:所以专注和坚持非常重要。为了给学生讲二王与魏晋书风,我用两个月时间只看《世说新语》,直读得谢安、王导、阮籍、嵇康们像经常在一起闲聊的朋友般熟悉。“一种风流吾最爱,六朝人物晚唐诗”,我进入晚唐是从李商隐诗入手的,阅读和笺注异常辛苦,一首《锦瑟》各有其解,但我想只要突破了李义山,其他诗人就不在话下了,所以坚持攻下来,也像做智力游戏,乐在其中。

李金豹:听你讲这种阅读生活,让我心向往之,近期读书、写作、书法等有什么规划?

王家新:上个月偶然买到周有光先生的《拾贝集》,当天晚上就读完了,意犹未尽,又找来另一本《朝闻道集》。周老106岁了,还能写作且文思如涌、简远睿智,真堪为奇迹,建议你一定读一下。周老的夫人是张允和,书中有他们与沈从文、张兆和夫妇的合影,这让我想起张氏四姐妹中的张充和,因为刚刚买到白谦慎先生编选的《张充和诗书画选》,真是令人捧读怜爱、掩卷太息的册子,典雅而美丽。老人们经历了几个时代,饱经磨难,都活到90多岁,共同的特点是坚持动脑思考、动手写作,静心旷达。我喜欢看老人家的书,有机会也愿意与老人聊天,哪怕在他们身旁坐一会儿,就贴近一分淡远和安详。

写作方面没有什么新的计划,去年我在中央党校中青班学习一年,把自己的诗歌和诗词又整理一遍,有一千多首了,打算出本合集。我在中国艺术研究院带艺术经济学硕士研究生,历时三年写了一本《艺术经济学》,30多万字,在党校期间修改出来,估计今年7月份付印。

书法方面也没有什么新的打算,只想沉下来好好写字。参加一些必要的公益活动是理所当然的责任和义务,但要有所为有所不为,多办实事,少凑热闹,不能再增加书坛的躁点了。我想书法毕竟是慢生活社会的产物,在这个快节奏的时代要想办法体验或营造些慢节奏的生活场景。比如那年在北展剧场看全本的昆曲《牡丹亭》,每晚两个多小时看了三天,感觉是一次心灵的疗养或放逐。有天下午去文化部开个短会,回来时从安定门右转就进了地坛公园,当时作家史铁生刚刚去世,我非常喜欢他的《我与地坛》,曾抄写过全文。那天园子里人很少,我漫无目的,四处转悠,像是在寻找史铁生轮椅的辙痕。到方泽坛时正夕阳西下,坐在那里发呆、冥想,《我与地坛》中的哲学意味可能就是在这样的时空中生发出来的。艺术与哲学,确实是心灵和生命最好的慰藉,值得我们用心去靠近它们、承载它们。

李金豹:当代中青年书法家遇到的各种困境可能正源于内心,是否会使你感同身受并更深刻地认知其存在的不足?

王家新:用相声做个比较吧,现在的相声演员太想让观众笑了,包袱抖得多抖得快,结果心气太急,动作变形,适得其反。而侯宝林、马三立这样的大师,娓娓道来,不疾不厉,让人笑得会心,恰到好处。书法进入展厅时代、信息时代,有的作者和作品太用力了,或像商品一样包装过度,我还是希望能回到白纸黑字,回到书写的状态。当然,这只是我个人的取向和想法而已。

李金豹:这次访谈约了三个月了,从第一篇变成了最后一篇,但值得欣慰的是有了一个厚重、诗意的结尾。

王家新:我要诚意地道歉,拖了这么久,很不安。其实我心里原本是想能拖掉,接受访谈我总有顾虑。有道是君子宜居其实不居其名,当有其心不有其语,居其名则损,有其语则毁来。还是少说多做为好。谢谢!

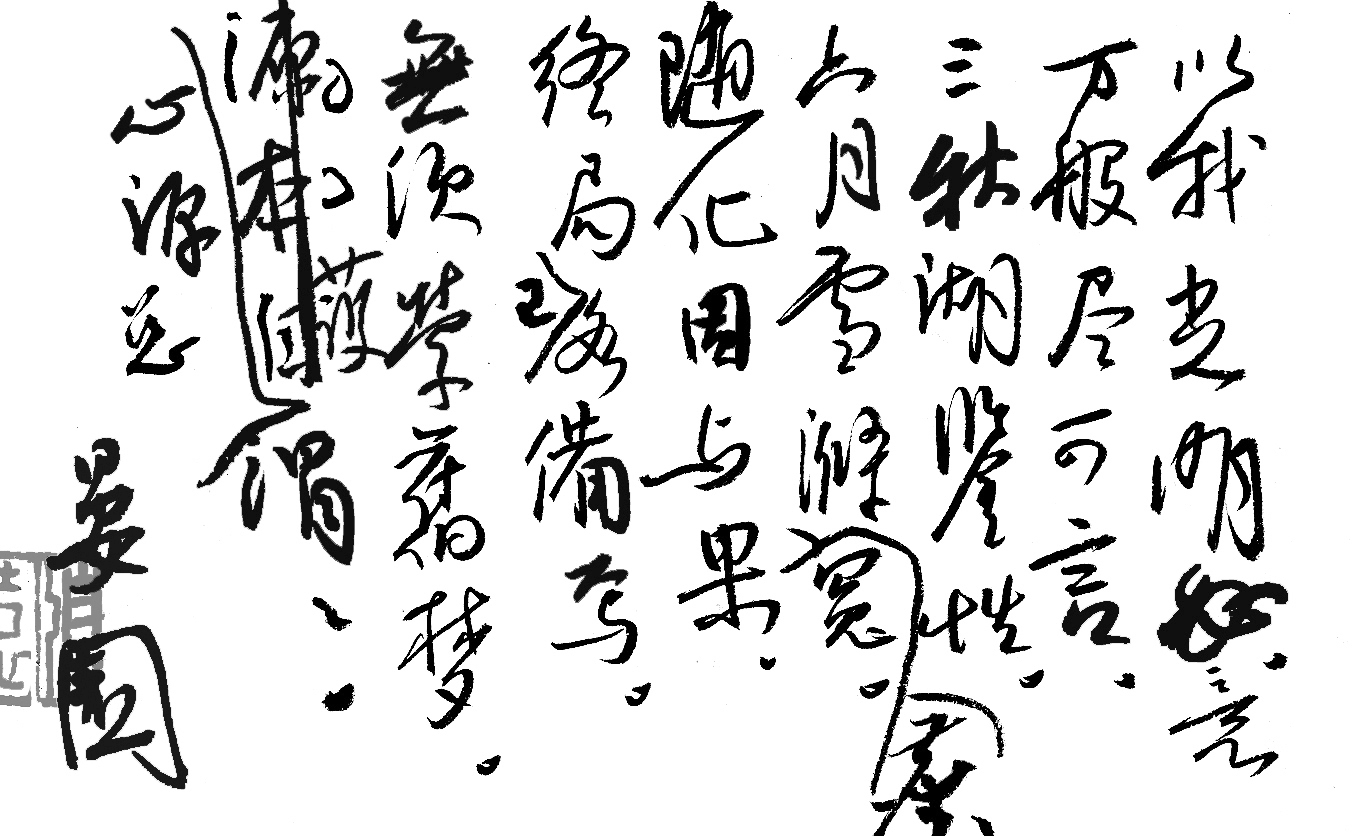

王家新 晏园诗稿(局部)

- 上一篇:郁钧剑从艺四十周年书画展在中国美术馆开幕

- 下一篇:江苏省首届妇女书法篆刻作品展开幕

猜你喜欢

- 2015-03-17 邱振中:探索书法的可能性

- 2015-03-17 中国在全球艺术市场的份额继续回落

- 2015-03-17 沈阳故宫首次展出86件中国古代铜镜

- 2015-03-17 中国画都·潍坊艺术百家学术邀请展

- 2015-03-17 继往开来——2015中国版画家邀请展

- 2015-03-17 沈阳故宫首次展出86件中国古代铜镜

- 2015-03-17 民间收藏者现日本旧地图 证明钓鱼岛非日属

- 2015-03-17 盘点世界收藏界的中国风(图)

- 2015-03-17 行家称红木家具收藏未来热点是酸枝

- 2015-03-16 林语堂:书法是中国美学的基础

- 搜索

-

- 11-16《CCCPA全国少儿书画艺术等级评定简章》发布 2017春季开始报名了

- 09-302016第九届(国际)青少年儿童书画交流大赛火热征稿中(图)

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 16179℃周志高执掌《中国书法》大印

- 11964℃免费赠阅《炎 黄 书 画 报》

- 11046℃刘荣升书法作品选登

- 10139℃中国榜书名家精品展揭晓

- 9846℃中日当代书法大展开幕

- 9781℃韩国直指书法大赛圆满落幕(附获奖名单)

- 9072℃首届中国榜书大赛获得名次暨优秀作品名单

- 8841℃丘程光将在大连举行书法展

- 8647℃中国天津/新加坡书法交流展

- 8192℃ 第二届国际榜书大赛暨中国榜书艺术大论坛揭晓

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 10-10首届福建民间文艺“山茶花”奖揭晓 陈友荣获奖

- 04-25世界榜书联合会中国中原创作中心成立

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)