首页 > 新闻 > 书坛快报 / 正文

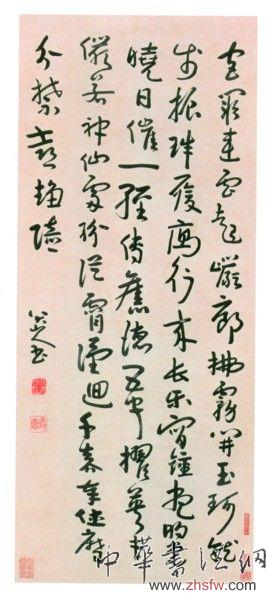

八大山人书法

八大山人书法

一个“修”字在当代中国画创作中蔓延。最近有评论家向笔者抱怨,他近日参观了国内几个颇具规模的当代中国画画展,发现后期修饰味道特别浓,充满匠气。这样的批评针对的是一些青年画家。有评论家称,这些年轻画家的作品本该充满自然的艺术冲动,但现在看来许多作品过于看重表面细节的矫饰,恨不得刻画得像照片; 有些干脆连毛笔和宣纸也不用了,而用刷子在处理过的纸上反复“描”、反复“抠”、反复“修”; 中国画讲了几千年的“线”、“点”、“皴”、“擦”、“染”等技法荡然无存。这位评论家批评说,“制作风”在20年前虽然已有,但近几年愈演愈烈,说到底,这是被看作“中国画骨髓”的“写意精神”的严重流失。

中国国家画院院长杨晓阳在说,写意精神的流失是严重的学术退化,它已严重滞碍了当代中国画的发展。他希望以他们这一代人的实践能唤起年轻画家对中国画写意精神的重视。

“制作风”“矫饰风”盛行

杨晓阳说,与西方以科学观为先导的艺术方法不同,中国画讲究表情达意,画人、画物讲究“神”,呈现的画面必须具有趣味感和意象美,表达的意境是画家真实的内在审美。然而,在当代中国画创作中,画家注入的感情少了,取而代之的是“制作”和矫饰。一个明显的现象是许多年轻人热衷于将细致推到前所未有的极限。以人物画为例,牛仔裤的纹理、皮鞋的光亮可以被一丝不苟地刻画出来,甚至连画中人物脸上的汗毛孔和青春痘的印迹都惟妙惟肖,唯独不见的是人物彼时彼刻的血肉神情。上海中国画院的张培成说,这样的作品乍一看蛮细致、蛮像,甚至颇有几分淋漓尽致的感觉,但已经丧失了中国画的意韵,让人看了很累!他说,中国画妙就妙在“似与不似之间”,即便是造型方式偏向于写实的古代工笔画,最终也没有丢掉写意。比如现在所能看到的最早的纸本工笔画——顾恺之《洛神赋》,表现的方法是工笔,空间构筑和人物造型采用的却都是很写意的方式。

- 上一篇:周鑫——粉笔画作品展

- 下一篇:2014年艺术品藏家200强

猜你喜欢

- 2015-03-17 中国画都·潍坊艺术百家学术邀请展

- 2015-03-16 2015深圳当代中国画邀请展开幕

- 2015-03-15 齐白石艺术身份引争议 为中国拍卖业晴雨表

- 2015-03-15 “山水重庆”中国画创作活动启动

- 2015-03-15 中国画海第一人来晋邀人“看海”

- 2015-03-13 谈中国画的“画理”与“画法”

- 2015-03-13 古瓷价格一路走高 赝品与“代工”让人心悸

- 2015-03-13 疯狂邮市让人忐忑

- 2015-03-13 刻在黄龙玉上的“中国画”

- 2015-03-12 中国画离毕加索有多远

- 搜索

-

- 11-16《CCCPA全国少儿书画艺术等级评定简章》发布 2017春季开始报名了

- 09-302016第九届(国际)青少年儿童书画交流大赛火热征稿中(图)

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 16179℃周志高执掌《中国书法》大印

- 11964℃免费赠阅《炎 黄 书 画 报》

- 11046℃刘荣升书法作品选登

- 10139℃中国榜书名家精品展揭晓

- 9846℃中日当代书法大展开幕

- 9781℃韩国直指书法大赛圆满落幕(附获奖名单)

- 9072℃首届中国榜书大赛获得名次暨优秀作品名单

- 8841℃丘程光将在大连举行书法展

- 8647℃中国天津/新加坡书法交流展

- 8192℃ 第二届国际榜书大赛暨中国榜书艺术大论坛揭晓

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 10-10首届福建民间文艺“山茶花”奖揭晓 陈友荣获奖

- 04-25世界榜书联合会中国中原创作中心成立

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)