首页 > 学堂 > 书画院校 / 正文

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

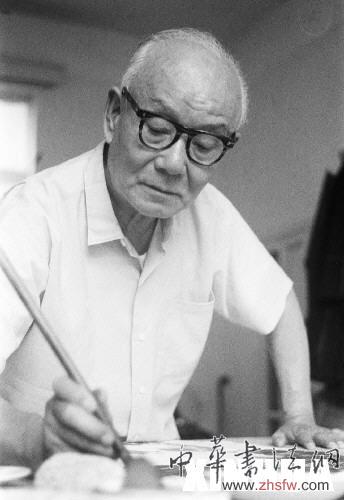

1989年12月5日,我国著名国画艺术家、美术教育家李可染逝世,享年82岁。他擅长山水画,主要美术著作有《李可染山水画》《谈山水画》《谈艺术实践的苦功》《漫谈山水画》等。主要作品有《杏花春雨江南》《鲁迅故乡绍兴城》《山城朝雾》《巫峡百步梯》《杜甫草堂》《万山红遍,层林尽染》《革命摇篮井冈山》《千岩竞秀,百舸争流》《雨后青山半入云》《娄山关夕照》《榕湖边上》《漓江风光图》等。这是李可染在北戴河作画(摄于1979年8月)。

李可染先生是20世纪中国最杰出的画家之一,他的山水画已经成为中国山水画发展史上的里程碑。

李可染对山水画的主要贡献,不在他多么老到、娴熟地继承和掌握了前人的笔墨功夫,而在他对历史悠久的山水画艺术的推进与创新。

艺术创造和一切文化领域的创造一样,实际上就是不按照惯常思路而另觅途径的思维形式,试图寻求新的答案。

没有缺乏动机的创造。对中国近现代绘画格局的批判性看法,就是李可染山水画创新的动机。《谈中国画的改造》(发表于1950年2月《人民美术》创刊号,第35-38页)是李可染50年代艺术思想的代表性文章。这篇文章在表述方式上带有当时意识形态色彩,但其中主要论点是李可染深思熟虑的结果。例如他提出"改造中国画首要第一条,就是必须挖掘已经堵塞了六七百年的创作源泉";他认为创作源泉就是古人所谓的"造化"和今人所谓的"生活";他又提出,为了新的表现形式的完美健全"除主要的接受中国自己旧有遗产外……还必须吸收外来文化的优良成分";他又提出接受遗产的优良传统,应该是接受"有概括性的原则,而不是枝枝节节的技法"。不应该把这些看法完全归诸政治环境造成的局限,实际上在1949年以前,一些富有进取精神的中国画家也都悟出同样的道理。例如极珍爱传统而又极富创造精神的傅抱石,在1942年就表达过类似的看法,他认为山水画体已经成为类似章回小说的套路,"中国画需要快快地输入温暖,使僵硬地东西恢复它的知觉……中国画必须先使它'动',能'动'才会有办法。"李可染和他的同道所试验的,就是改变山水画的格体,为中国画"输入温暖"。这种温暖不是某一种技法或者功夫,而是个性化的、鲜活的感情。确实,李可染先生的最大贡献正在他为传统山水画"增添"的那一点东西上。他通过多方面的学习、思考和试验,为高度成熟的山水画程式增添了新的形式因素和新的情调--他将光影对比与传统水晕墨章结合,

我有幸在他晚年聆听他谈中国的绘画,他认为"从绘画史来看,个人在历史上的作用是很小的,把历史向前推动一点,那就是很了不起的事情……我只是给中国画添加了一点点东西"。李先生讲话从来谨慎,他没有说"继承"、"学习",而说"添加"或者"增加",意味深长。

确实,李可染先生的最大贡献正在他为传统山水画"增添"的那一点东西上。他通过多方面的学习、思考和试验,为高度成熟的山水画程式增添了新的形式因素和新的情调--他将光影对比与传统水晕墨章结合,

- 上一篇:中国画技法(简)

- 下一篇:奥利沃·巴尔比埃利主讲“特定场地”

猜你喜欢

- 2015-03-12 李可染《牧牛图》亮相中国名家书画春拍

- 2015-03-12 吴冠中《狮子林》1.15亿元创造纪录

- 2015-03-12 创造纪录的年份 中国艺术收藏市场的2010

- 2015-03-12 艺术市场:创造消费需求是关键

- 2015-03-11 李可染稀缺珍贵人物画作品将现荣宝秋拍

- 2015-03-11 李可染珍贵人物画现身荣宝秋拍

- 2015-03-11 西沐:艺术市场创造消费需求是关键

- 2015-02-27 这货是汉堡?艺术家创造出的奇特汉堡 组图

- 2014-12-26 周河河滇黔桂创作行 情感熔铸山水精神

- 2014-12-19 纯粹精神——王清州画展即将开幕

- 搜索

-

- 03-10女工怀孕被逼辞职,妇女权益如何保障?

- 03-08扬州何园举办多彩元宵节活动

- 03-02中国人民大学画院中国画课程高级研修班2015年(春季)招生简章

- 01-07中国美术学院书法函授招生简章

- 01-07清华美院美术理论与书画创作2015年春季招生简章

- 12-02为什么说宾虹先生像武林高手

- 12-02应试美育究竟繁荣了什么?

- 12-02万名考生参加全国(北京区)美术高考模拟考试

- 12-02法国幼儿的感性教育:80%课程与美术有关

- 12-02中学生书法美术教学搬进国家典籍博物馆

- 15236℃中国书法函授学院招生《中国书画家精品集》征稿

- 14163℃中国书法家协会书法培训中心招生简章

- 8914℃中国书画函授大学

- 7185℃中国教育学会书法教育专业委员会(研究会)

- 6408℃中国兰亭书法艺术学院日前正式筹建

- 6069℃书画教育的奇葩—--记中国书画函授大学

- 5665℃考中央美院鲁美报名

- 5282℃以地为“纸”上书法课

- 4975℃艺术院校招生火爆 业内人士有喜有忧

- 4719℃全国书画等级考核报名

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)