首页 > 新闻 > 热点透析 / 正文

在敦煌石窟艺术漫长的发展过程中,吐蕃式艺术风格或是艺术影响,主要出现于两个时期:一是中晚唐时期(8世纪后期至9世纪末),二是西夏与元代时期(12—14世纪)。尽管在西部敦煌这个多民族艺术交流与融合的大熔炉里,“吐蕃系”绘画在数量上并不占优势,但其艺术面貌却相当独特。由于卫藏地区吐蕃王朝时期古代绘画遗存凤毛麟角,敦煌所能保存下来的吐蕃时期的绘画遗产便成为极为重要的早期艺术资料。敦煌吐蕃时期绘画遗存的研究,不仅是对敦煌学的丰富,对藏学研究的重要意义也是不言而喻的。

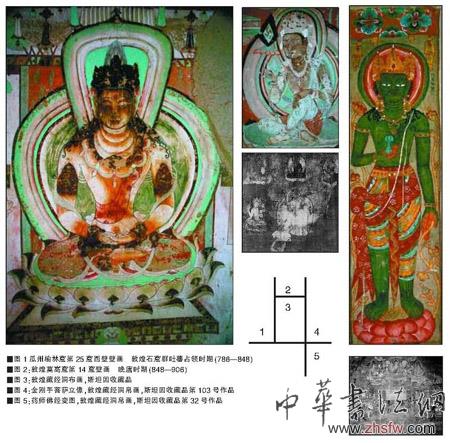

笔者曾于1999年专程赴敦煌石窟考察与吐蕃相关的古代艺术遗存,在当时的考察过程中,便一直有两个疑问缠绕于脑海之中:一是吐蕃占领敦煌的时间不短,几近一个世纪,但为什么吐蕃系艺术在敦煌似乎并没有留下太多的印迹?二是直至今日,敦煌莫高窟在晚唐时期(848—906)能够出现如此纯粹的“东印度”式壁画(莫高窟第14窟壁画)。对于这一现象笔者深感迷惑,要知道,848年沙州张义潮起义正是在吐蕃政治与军事势力很快退回西藏腹地卫藏之后,在吐蕃政治军事控制力的减弱或消失的背景下,与吐蕃文化背景相关的艺术风格,反而以更为纯粹及更为鲜明的面貌出现,似乎有悖于艺术历史发展之基本逻辑。尽管这类壁画目前似乎也只发现这一例,但莫高窟第14窟的波罗式壁画,应当是敦煌石窟群壁画中目前所知的艺术面貌最为特殊,且技法也最为娴熟的与东印度波罗艺术相关的壁画题材。时至今日,这两个疑问似乎依然没有能够找到合理的解释。

为了叙述的方便,笔者将中晚唐时期敦煌石窟艺术中与吐蕃艺术相关的部分,称之为“吐蕃系”(吐蕃系统)艺术。笔者以为,从数量庞大的唐朝中晚唐时期石窟壁画艺术中,区分出“吐蕃系”壁画部分,是十分必要的,因为,即使是在吐蕃占领时期(786—848),敦煌石窟的主体艺术依然延续着盛唐的题材与技法,其壁画仍然保持着敦煌石窟艺术特有的一贯面貌(我们称之为“敦煌笔法”),这一点与“吐蕃系”艺术并没有什么关系。换言之,敦煌在中唐时期虽然在政治上归属于吐蕃政权,中唐莫高窟壁画里也确实出现不少吐蕃王朝赞普高大伟岸的形象,表明其政治上的统治地位,但在艺术表现形态上,即在具体的艺术表现传达方式上,仍会显示出“样式”的相对稳定甚至“滞后”的特点以及中原绘画技法的连贯性。难怪研究敦煌壁画的学者们会感叹,即使是敦煌的吐蕃占领时期,莫高窟壁画依然是“唐风一片”。事实上,敦煌中晚唐真正属于“吐蕃系”的艺术遗存,不仅数量非常有限,更有相当部分因汉蕃艺术交融痕迹较重,也使甄别变得困难。