首页 > 新闻 > 书坛快报 / 正文

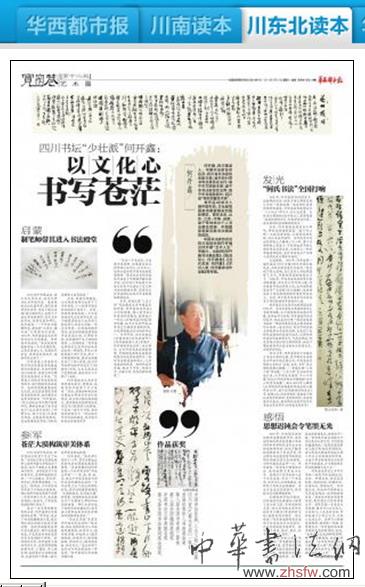

编者按 5月10日,《华西都市报》第12版发表了该报记者采写的《四川书坛“少壮派”何开鑫——以文化心书写苍茫》署名文章,详细介绍了四川省书法家协会副主席、遂宁市书协主席何开鑫数十年来学习书法的心路历程以及所取得的成绩,这既是对书法人的鼓励,也是对中国传统书法另一种方式的弘扬。现予全文转发,供大家阅读欣赏。

-----------------------------

何开鑫,四川蓬溪人。中国书法家协会会员,四川省书法家协会副主席,省书协行草书专业委员会主任,遂宁市文联副主席,遂宁市书法家协会主席,遂宁市书画院院长,四川省“德艺双馨艺术家”。

其作品40余次入展中国书协、文化部等国家级重要展览和国际展览。曾在北京、山东、江苏、河南、成都、遂宁等地举办个人书法展及联展。中国国家画院沈鹏书法精英班成员。

中国书法家协会及四川电视台制作并播出何开鑫“艺术人生”专题片。出版有《何开鑫书法精品集》、《临池写心•何开鑫卷》、《当代名家•何开鑫》、《岁月入歌•何开鑫诗书作品集》等专辑。

--------------------------------

“作为一个书法家,不仅要字写得好,还要通过自己的作品以文化人,以文化心,这样方能体现中国书法的笔墨精神。”著名书法家何开鑫近日接受了华西都市报记者专访,这位四川书坛的少壮派艺术家不光讲述了自己和书法结缘的往事,还将自己对书法的认知及多年来的感悟娓娓道来。

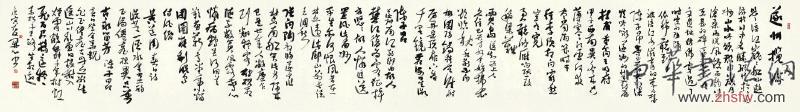

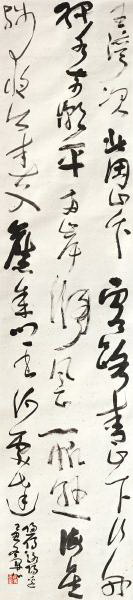

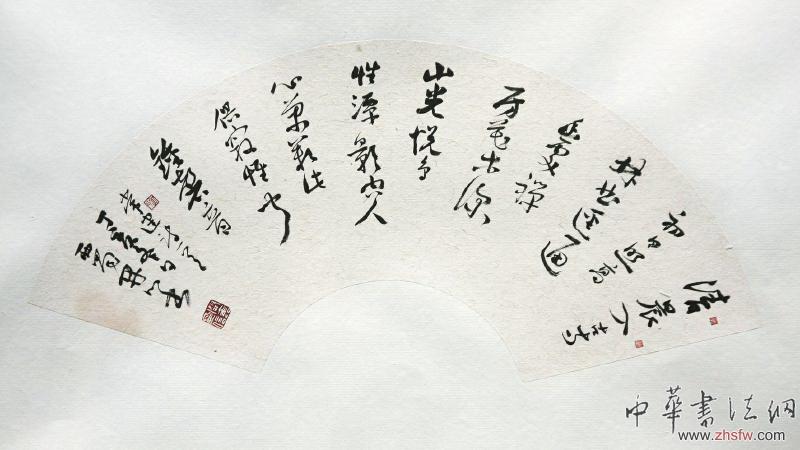

去年,首届全国“三名工程”书法展在北京中国美术馆开幕,何开鑫经过长达8个月的准备,精心创作出8件参选作品备选,最终他以一件丈二巨幅作品《书愤》顺利参展,这不只是何开鑫40年书艺之路的重量级作品,亦是现场最受关注的佳作之一。今年年初,四川电视台《巴蜀画坛》还为其制作了《何开鑫翰墨人生》专题片。何开鑫视书法为其一生之修行,正如中国书法家协会理事、中国国家画院书法篆刻院执行院长曾来德所言:“他对书法的虔诚和投入,几乎是疯狂的程度。他的作品寄奇崛、跌宕于中和、烂漫之中,不激不厉,笔线恣肆而绵厚。”

启 蒙

制笔师带其进入书法殿堂

四川遂宁市蓬溪县,唐天宝元年定名,迄今已有1600多年的历史。蓬溪传统文化底蕴丰厚,唐代杜甫曾涉足这里,写出了散文名篇《唐兴客馆记》,也留下了论述书法的诗作;宋代王弘善书法,作有宝梵寺碑记,至今犹存……千年时光转瞬即逝,蓬溪的“工诗文、擅书画”之风却历代承传。1954年,何开鑫就出生在号称书法之乡的蓬溪。何开鑫对记者说:“其实我的家庭和书法一点关系都没有,父亲是普通工人,长期在外出差,母亲是家庭妇女,她很早就去世了。”

何开鑫迷上书法其实更多的是和蓬溪书风极盛的大环境有关,而且外界鲜为人知的是,他的艺术之路其实是绘画先于书法。“记得我小时候左邻右舍的玩伴很多,他们都喜欢画画写字。我的家紧挨着蓬溪县文化馆,文化馆里有很多特别厉害的老师,他们都是川美毕业的画家。”何开鑫说:“在上世纪60年代那个特殊年代,那些老师画了很多类似于《毛主席去安源》、《冲锋不止,战斗不息》之类的宣传画,受到他们的影响,我也跟着他们学画,同时也在课堂上写写画画。”

后来,时局变得敏感,文化馆的老师们也停下了手中画笔,小小的何开鑫自然也就很少画画了。当时,他偶然看到县城一个文具店的老先生在制作毛笔,这个杨瀑溪的老人也用自己的笔给人写写大字报,“老先生写得一手漂亮的魏碑书法,我当时就被这漂亮的字体深深打动,从那时开始,就对魏碑产生了独特的情结,一直到现在。”何开鑫也希望自己的书法能和老先生的一样漂亮,年仅15岁的他花了两个多月,捡了一大堆废钢烂铁,最后这些破烂卖了3角6分钱,他兴冲冲地奔向新华书店买了《新魏体》字帖,又去文具店买了笔墨纸砚,最后他手上只剩下1分钱。

何开鑫把自己关在家里苦练毛笔字,慢慢地,他的书法开始有了不小进步。“当时,居委会和街道办还请我去帮他们写专栏或奖状,自己的兴趣也越来越大,因为根本没想到写毛笔字还可以获得别人的赞扬,于是就一发而不可收,更加刻苦地练字了。”回忆起当年对书法的痴迷,何开鑫不时发出爽朗的笑声。

参 军

苍茫大漠构筑审美体系

1971年初中毕业后,何开鑫响应号召下乡当了知青。“当时我只带上笔墨纸砚和心爱的书籍与字帖就去了农村,白天干活晚上点着煤油灯写字。当时我在乡下办知青专栏,是那种板报样式的,一个人画报头、抄文章、写专栏,所有事情都是一人包完。”两年后,兰州军区来何开鑫下乡的地方招新兵,部队领导听说这里有个写得一手好字的小伙子,也是搞宣传的一把好手,于是就把他招到部队里去了。

成为一名光荣的解放军战士后,何开鑫的才华得到彻底发挥。“参军后,我去了西北的腾格里沙漠,我们部队驻扎的地方就在沙漠边缘。我的书法技能在部队里大展身手,部队也很器重我,于是我在新兵连没有呆多久就调到了师部。”在师部文化科,何开鑫除了画画写字之外,还管理影剧场和图书室、广播室、军人俱乐部,他的事业不仅顺水顺风,也感受到了掌握一技之长所带来的成就感。

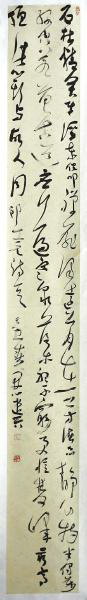

何开鑫说,“我在部队里呆了13年,茫茫戈壁也让我的书法变得越来越苍茫浑厚。”书法界都知道何开鑫有一个非常有名的“书法五字诀”——重、拙、质、细、变,这五个字就是他在大西北当兵时锤炼出来的。“当年在贺兰山下度过的那段时光,很多时候看到的都是‘大漠孤烟直,长河落日圆’的景象,直到现在我永远都忘不了戈壁滩上那残阳如血的画面。部队生涯形成了我的书法风格走向,我书法上的审美体系就是在那段时间锤炼出来的。”

“书法五字诀”是贯穿何开鑫艺术生涯的一根主轴,他认为现在很多人书法越写越轻飘,和重对立;越写越浮躁,和拙对立;越写越轻佻,和质对立;越写越粗糙,和细对立;越写越呆板,和变对立,“这也体现了我对当今书法现状的一种反思。”何开鑫告诉华西都市报记者。

发 光

“何氏书法”全国打响

1986年,何开鑫退伍回到家乡。谈起那段经历,他毫不讳言那曾是他人生的一段低谷期。“我在部队里曾经很有优越感,可回来后却发现自己‘三十而立’却不立,什么也没有。当时流行费翔的《故乡的云》,里面唱着‘我曾经豪情万丈,归来却空空行囊’,这句歌词对我的触动特别大。”

后来,何开鑫被分到县老干部局,那时他情绪很低落。“能干什么呢?从政没有经验,从商更没有本钱,就从书法开始吧。当时我学习书法经常晚上只睡两三个小时,每个月领到的工资很少,可依然把其中的大部分用来买墨买纸,已经进入一种非常痴迷的境地,我对书法真正产生深入思考就是从那时开始的。”

天道酬勤。1987年,何开鑫第一幅作品在《四川日报》的天府周末版发表,当时在蓬溪县引发轰动。“我受到了很大鼓励,自己在本土书坛慢慢有了名气,外面的约稿和投稿也多了。”1988年,中国书法家协会举行第四届国展,四川共23件作品入展,何开鑫的作品也顺利入选,他用遒劲的笔法写下王维的《汉江临眺》,这首诗写在了他仅有的两张珍贵的罗纹宣上。当时,四川著名书法家刘云泉还专门写信鼓励何开鑫顺利入选。

何开鑫艺术生涯另次的转折是在1998年。当年北京举办首届世界华人书画作品展,36个国家的书法高手参展,共评出四个金奖,何开鑫的作品名列其中,他也是四川唯一获得金奖的书法家。“那次得奖算是我从事书法创作以来的一道分水岭,时任中国书协主席的著名书法家沈鹏,也来到了我的作品面前对我进行指点,记得他评价我的书法很有文气,气息也畅达,但是需要注意行距之间的距离,他还叮嘱我的创作应该注意加大空间关系,加重黑白对比。”

近20多年,何开鑫参加了全国不少书法大赛和大展,其中颇具分量的是去年由中国文联立项、中国书法家协会主办的以“名篇、名家、名作”为主题的成果汇报展——首届全国“三名工程”书法展。“三名工程”自2008年开始以来,从中国美术馆的“千人千作展”到2010年的安阳文字博物馆“五百人优秀作品展”,再从2012年入围的120件候选作品到最终评选出的入展作品50件,整个活动持续时间长达5年、投稿4次,经过评委会、监委会三轮认真有序的初评、复评和终评,在这份最具代表性、最具影响力的中国当代书法名家名单中,何开鑫名列其中!

感 悟

思想迟钝会令笔墨无光

2007年,中国国家画院沈鹏书法精英班开学,这是国家画院举办的首届以书法创作和书学研究为专业方向的高级研修班,经过严格考核录取的四十余名学员,均为国内书法篆刻创作和理论研究领域具有代表的精英,而何开鑫就是其中一位。何开鑫说:“参加这个精英班之后,我的视野才算真正打开。我明白了写字先做人这个不变真理,作为一个书法家,处世为人必须要豁达,这样笔下作品才会有精神。其次才是追求笔墨技巧,因为技巧是为精神服务的。”

从精英班学成归蜀后,何开鑫的书法造诣比以前有了更大的飞跃,中国书协副主席、四川省书协主席何应辉还专门赋文《开鑫的新飞跃》盛赞其书法嬗变。何应辉说:“何开鑫选择的创变途径不失同类互补以求深化,而是异质融通生发新变。他形成了遒逸、骏宕、畅达、朴华交会的个人新风。”

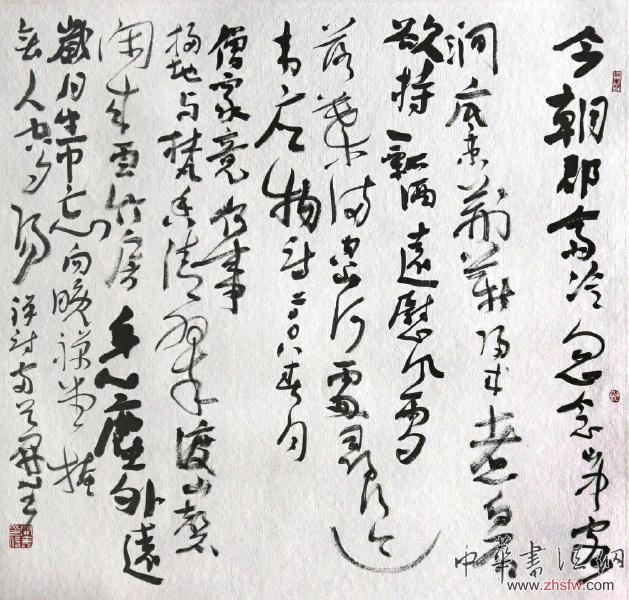

何开鑫书法以草书见长。他说:“草书最能抒情达意、畅快淋漓,是作者的灵魂之舞。也是技艺要求很高的一种书体。瞬息跌宕之间表达出一种万般风情。技艺要能支撑情感表达,难度非同一般。”虽然其作品已经被不少同行奉为大家之作,可何开鑫仍谦虚地说:“我现在感觉到自己很多东西还差得很远。这几年我大概每年就这么两三件自己比较满意的作品。正由于草书的高标准与创作时产生的落差,才不断地吸引你往这条路上走下去。”

何开鑫还将自己多年习草的一些创作体会概括为:五知。所谓五知,就是笔墨知能、起收知制、纵横知功、宕荡知式、绵逸知气。何开鑫认为,书法和中国传统文化是息息相关、血肉相连的关系,“书法家不能老写唐诗宋词,要写有自己的思考的文字。创作灵感一是来自文学经典,因为可以以文化人,以文化心;二是来自生活,作品能独立于风尘之外,又深入生活之中。这样可以保持笔墨精神,若思想一迟钝,笔墨便无光。”何开鑫的书法很多都是他原创的诗词,他说:“我基本上是走到哪写到哪,哪个地方触动我,我就会有感而发。”去年何开鑫的书法个展“岁月入歌”影响很大,他的参展作品中大多数写的都是自己的“心声”。(华西都市报记者杨帆)

--------------华西都市报刊登作品------------

5月10日,华西都市报第12版整版

猜你喜欢

- 2015-03-18 11省区优秀非物质文化遗产将集中亮相河南淮阳庙会

- 2015-03-18 圆明园文化展海口开展

- 2015-03-16 2014年法国历史文化遗产游客增长

- 2015-03-15 收藏可以是投资但更是文化 (图)

- 2015-03-15 甘学军:收藏最重的意义在于传承文化

- 2015-03-15 艺术品投资“雾里看花”当富豪投资艺术品

- 2015-03-15 建立中国书坛新秩序的关键在哪里?

- 2015-03-13 方寸之间显艺术之美 扑克成收藏市场新宠儿

- 2015-03-13 小折扇蕴含大文化:扇面要规整 扇骨讲材质

- 2015-03-13 石头亦疯狂 黄龙玉有价值 但价格被炒高了

- 搜索

-

- 11-16《CCCPA全国少儿书画艺术等级评定简章》发布 2017春季开始报名了

- 09-302016第九届(国际)青少年儿童书画交流大赛火热征稿中(图)

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 16179℃周志高执掌《中国书法》大印

- 11964℃免费赠阅《炎 黄 书 画 报》

- 11046℃刘荣升书法作品选登

- 10139℃中国榜书名家精品展揭晓

- 9846℃中日当代书法大展开幕

- 9781℃韩国直指书法大赛圆满落幕(附获奖名单)

- 9072℃首届中国榜书大赛获得名次暨优秀作品名单

- 8841℃丘程光将在大连举行书法展

- 8647℃中国天津/新加坡书法交流展

- 8192℃ 第二届国际榜书大赛暨中国榜书艺术大论坛揭晓

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 10-10首届福建民间文艺“山茶花”奖揭晓 陈友荣获奖

- 04-25世界榜书联合会中国中原创作中心成立

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)