首页 > 新闻 > 书坛快报 / 正文

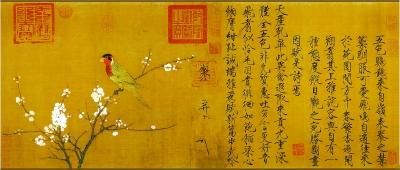

波士顿美术馆藏宋徽宗赵佶《五色鹦鹉图》

本报记者 陈涛

本报记者 陈涛

一次学术会议,让流传千年的宋画又“火”了。只不过,这回“火”的主角儿不是某件宋画名作,而是那些成天与它们打交道的研究者。

事情原委是这样的——不久前,浙江大学在杭州举办了一场“宋画国际学术会议”,邀请全球范围宋画知名专家与会发表各自最新学术成果。作主题演讲的12位学者中,8位来自美国和日本,中国大陆的只有北京故宫博物院的余辉以及中央美院的黄小峰。于是,有意思的一幕出现了:一群海外学者为中国的宋画发出最多的声音。

如此格局,不免让人心生忧虑,作为老祖宗流传下来的精致遗产,宋画莫非也落得“墙内开花墙外香”的境遇,长此下去,是否连话语权也要旁落海外了?

海外占了上风

“哪天没老先生撑场面了,话语权落到海外,不是没可能。”

——收藏家朱绍良

黄小峰是此次参会年龄最小的一位,为中央美院美术史系副教授。在他看来,会议安排有偶然性,某个群体人数的多或少,不一定能反映出什么问题。“不过,从研究力量和学术成果来看,这个状况也没有错。”他说,如果让他出一份宋画研究地域分布的报告,很多篇幅还是会给美国。“藏在美国的宋画,基本都被研究了一遍,每张画都出了一篇博士论文。”他说。

黄小峰的说法也得到了会议组织者缪哲的认同。身为浙江大学艺术与考古研究中心主任的他介绍说,这次学术会议是宋画研究领域少有的大场面,与会者都带来了一篇关于宋画的论文。

这次研讨会美国方面来了7位学者,带队的是已八旬的耶鲁大学艺术史系荣休教授班宗华,一个地道的老美。老先生自从1960年代初第一次看到北宋画家范宽的《溪山行旅图》后,就迷恋上了宋代山水画,并与之打了一辈子交道。将班宗华带进宋画领域的,正是上世纪中期进入美国的第一代华裔美术史家方闻。由于历史原因,宋画研究的传统阵地一直在海外。班宗华和辞世不久的高居翰,被称为最懂中国画的美国人。

“你会发现他们的学术力量基础很扎实。首先是一批收藏家喜欢宋画,将数量可观的宋画带回美国,然后建立起博物馆,推动学科建立,最后出来一批学者。”黄小峰说,反观国内,古画研究重心一直囿于明清时期,“明清绘画鉴定不会太难。比如说,唐伯虎的很多画已经被确定为真迹,随便拿一件放里面比对,基本就可以判定。而宋画很多为孤品,难以找到做比对的同类作品,不太有人愿意招惹。”

宋元书画收藏名家朱绍良说得更直白:“在欠缺文化的这个时代,清朝中期由民间盐商坐庄炒作起来的‘扬州八怪’反而受到推崇,因为上面的题画诗相对容易懂,比如郑板桥的‘难得糊涂’。不过,很少有人愿意去理解两宋的文化精髓。”

“生于民国的老先生们鉴定完画作留的题跋,连文带字都是精品。现在搞鉴定的一些人,都不敢拿毛笔。”中国书画收藏家协会秘书长崔陟说,“学术研究对海外来说是努力,对咱们来说只能等待出人才。”

在参会学者、故宫博物院研究室主任余辉看来,宋画像敦煌学一样,已是世界性课题。“国外专家学者研究越多越好,关键是我们研究得怎么样。”他说,国内学者做出的一些结论,西方还是非常重视的。他举例说,上世纪末当西方学者就世间流传的《溪岸图》究竟系张大千作伪,还是五代名家董源的真迹争执不下的时候,他们首先想到的是找中国学者做出判定,“后来启功先生给予了一个各方基本都能接受的结论,认为它是北宋早期的作品。应该说,我们还是掌握着话语权。”

朱绍良认为这一结论过于乐观。据他介绍,上世纪八十年代初,国内成立了一个由谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生等老先生组成的古代书画七人鉴定小组,对国内外数以万计的古代书画做过鉴定。“唯一健在的,现在只有傅熹年一位了。等到哪天,没老先生撑场面了,话语权落到海外,不是没可能。”

宋画去哪儿了

“全球估计不到两千件,北京故宫仅藏400多件。”

——故宫博物院研究室主任余辉

撇开“话语权”旁落之虞,关于海内外宋画研究力量的对比,中央美院著名美术史论家、黄小峰的老师薄松年也认为,“海外更上心一些”。不过,他认为这背后有一个不容忽视的客观制约,“国内专家之前想看到宋画原作,实在太难了。”

黄小峰的科研之路从一个侧面证实了这种难度。他硕士论文的研究方向是“晚清的艺术市场”,博士论文是关于元代和明代前期的。“我们也知道宋画好,只是能看到的宋画很少。”他进一步说,“西方在库房对着画研究,国内除非你在博物馆里工作,我们有很长一段时间是和实物脱节的。”在他看来,徐邦达、谢稚柳、启功、杨仁恺等老先生给出的结论,之所以过了20年还能站得住,是因为他们当时基本都在博物馆,能从实物入手。

相比于黄小峰,年龄稍长些的朱万章要幸运些。现为国家博物馆学术研究中心研究馆员的他赶上了一个时代的“尾巴”。“比我年龄大的,都是学徒式培养,有老师傅带着看真迹。我是既有学院派的学习,也有跟着鉴赏大家苏庚春老先生的历练。现在很多老一辈不在了,学徒式少了。在学院里面对美术史的了解的确更丰富,欠缺的是对作品本身的关注。”

在他看来,国内整个美术史的研究强势还是在明清,因为见到的东西很多。“搞研究最重要一点是多看实物,要将书本上的知识与书画实物相比照,找出真假与优劣。要不然只能妄加评论。”

问题来了,宋画到底有多少,它们去哪儿了?相比留存于世的数万件明清画作,宋画数量极少。“全球范围争议不大的宋画加在一起,估计不到两千件,北京故宫藏400多件,占到1/4。”余辉说,19世纪后半叶到20世纪,欧洲和美国收藏的宋画,不会少于500件。崔陟则认为:“撇开感情因素不愿意承认,流失出去的精品有一多半。”此外,原本稀少的宋画还分散在北京故宫、台北故宫、美国波士顿美术馆、日本黑川古文化研究所等约200家艺术收藏机构。

不过,即便知道宋画在哪儿,如何见上一面也是问题。黄小峰也是借此次与会之机,收获浙江大学组织编撰的《宋画全集》,才头一次看全千余件宋画。朱万章说,在大陆,一般只能场馆展示什么,观众看什么。对文物的严密保护,同时限制了对它的利用。

在中国大陆之外,这并不是一个问题。据了解,台北故宫可以让师生直接进入藏品库,现场教学。美国则更为开放,一些美术馆甚至允许将宋元画作带到馆外。即便中国人到美国做学问,也可以通过电话申请观看古画原件。

跛着脚做学问

“交流的只有艺术家,其他学科不带咱玩儿。”

——中央美院美术史系副教授黄小峰

姑且假设大陆学者也能充分接触到宋画原作,那么,学术研究就能与海外同步甚至领先吗?黄小峰给出了否定的回答。他认为,除了这一明面儿条件,不同的学术制度也不容回避。

“西方从五六十年代起,以班宗华为代表的一批年轻学者,就以宋画为中心,写博士论文。那时候的成果现在还在用。”黄小峰介绍说,他们采取的是“剥洋葱式”的个案分析法,看似是笨办法,却做一个成一个。“他们和我们不同,不以鉴定为重,而是研究画作的风格、内容。以具体作品为中心,比较容易出成果。比如20个博士论文针对的就是20张画,做得多了,慢慢放进网络里面,逐渐就建立起一个比较大的学术网络。”

“他们的研究方法,受西方传统的影响,以小见大,小题大做,一幅画就可以写成一本书,一幅画引出时代政治经济文化。我们更多还是搞考据,很容易出现程式化的结果。”朱万章说。黄小峰从文献引用检索库佐证了这一看法,“他们写文章,也不引用你的观点,因为你发表的东西少,与几十年前比,也没太多新看法。”

除了学术成果呈现的差异外,黄小峰认为,双方对宋画研究的态度也决定了成果的多寡。在他看来,明以后的绘画更多依赖于画面文字、书法,而宋画注重视觉效果,可以和西方的写实传统对接上。“西方印象派就把南宋高度写实的绘画作为他们的一个范本、基础,发扬光大。他们的研究学者屡屡拿西方艺术术语套用宋画。”

举个例子,《清明上河图》在海外的名气并不输大陆。余辉说,西方汉学家上课的第一天,老师拿的一卷古画就是它。“西方人喜欢从它入手,来形象地认识古代中国,认为它把宋朝的生活气息也反映出来了。”

相比西方研究宋画的主动推进,“我们反倒有点儿倒逼的意味。就以我个人为例,研究方向由明清到元,再到宋,是因为很多问题要回到宋代,宋画就像原点一样,很多时候你必须回到那个典范时代。”黄小峰说。

此外,人才培养模式也对做学问构成掣肘。国内艺术史的硕士直到“文革”以后才有,而海外的班宗华早在上世纪60年代就出博士论文了。黄小峰介绍说,国内首个美术史系建立在中央美院这个美术院校里,而且美术史的任务是要为美术服务;欧美国家的美术史大多建立在综合大学里,比较独立,“跟他们展开学术讨论的是一帮学文学、历史、政治的,而与我们经常交流的只有艺术家。”

在他看来,北京大学对宋史研究非常强,而宋画研究之所以跟不上,“因为人家压根儿不带咱一起玩儿。”他说,这些年研究宋史的也会带上宋画的学者,因为他们想从图画上找突破,图像资源开始受到关注。“在西方,艺术有很严谨的方法论,而我们没有给予它严肃学科的地位。”

延伸阅读

“一页宋纸,一两黄金”。宋画难得。一方面,为“纸寿千年”所限,唐及以前画作,流传至今不足百件,宋画是存世相对成规模的最早古画;另一方面,历经千年变迁,宋画所余者十不存一,“稀少”是它的天然标签,近20年亮相国内拍场的宋画也就十多件;再有一点,它已经成为传奇式的典范。鲜少有人称明清绘画为明画、清画,“宋画”已然成为一块金字招牌。

1、北宋 张先 《十咏图》(手卷 设色绢本) 成交价:1980万元 (1995年)

2、佚名《梅花诗意图》(卷 水墨宋笺本) 成交价:880万元 (2000年)

3、南宋 马远 《山径漫步图》(扇面 设色绢本) 成交价:192万元 (2006年)

4、南宋 马麟《梅竹图》(镜心 设色绢本) 成交价:358万元 (2007年)

5、宋徽宗 《写生珍禽图》(手卷 水墨纸本) 成交价:6171万元 (2009年)

6、南宋 佚名《瑞应图》(手卷 设色绢本) 成交价:5824万元 (2009年)

7、北宋 易元吉 《山猿野麞图》(手卷 水墨绢本) 成交价:4592万元 (2010年)

8、南宋 佚名《汉宫秋图》(手卷 设色绢本) 成交价:1亿6800万元 (2010年)

9、佚名《宋人摹郭忠恕四猎骑图》(手卷 设色绢本)成交价:7952万元 (2010年)

10、北宋《文潞公耆英会图》(巨制绢本) 成交价:1亿9800万元 (2012年)

11、南宋 马远《高士携鹤图》(镱心 水墨绢本) 成交价:2472万元 (2013年)

12、南宋 马远《松岩观瀑图》(镱心 水墨绢本) 成交价:4082万元 (2013年)

(注:以上为上拍时间)

名家话鉴藏

那些年我们一起追过的宋画

朱绍良:少听故事多读书

在百度里输入“朱绍良”,你会惊奇地发现,这位2010年被《收藏家》杂志评为全球华人收藏家榜首的中年人,竟然如此热衷于分享他对藏品的鉴赏,以及对收藏、拍卖持有的态度。顶着“古代书画收藏大家”名头的他,更愿意在各大艺术网站填充他的专栏。“现在挺有意思的,一些打着学术旗号的专家忙着在市场里捞金,倒是搞收藏的人乐此不疲地做起了学问。”对于滑稽的现状,他不喜欢拐弯抹角。

这位加拿大籍收藏家主攻宋元绘画,在业内,收藏宋元绘画代表了藏家的九段水平。他最著名的藏品当属南宋《御题马远山水册》,这件宋朝君臣书画合璧的惟一作品,是由宋宁宗命题并书写前贤及徽宗诗句、大画家马远配图而成。据说,曾经有人出价六七个亿,他都没出手。

相比寻访其他知名藏家,找到朱绍良不算太费劲。“其实我的行踪很单一,哪里有重要的展览、研讨会,或者是拍卖,我都会赶过去。”只是他出没的地点切换得非常快,一天前还在香港苏富比看展,隔夜就赶回北京,出现在“李煦诞辰360周年特展”研讨会上。他将之概括为“创造机会多接触心仪之作”,即便这种“接触”只是外围式了解。

其实,朱绍良进入收藏行当就缘于一次无心的外围接触。从医学院毕业的他当过口腔科医生,后来又“下海”开工厂、做贸易。2000年经友人引进门,十年就成为收藏大家,还径直挑战“九段”成功。行内人甚至戏称他为收藏界的“飞人”博尔特。

“我当然不是神,只是我比一些人更有耐心,愿意从基础学起。”朱绍良说,他是从一本书、两个人那里起步的,“一本书”是编撰于乾隆年间的《石渠宝笈》,收录了清廷内府所藏历代书画藏品,“两个人”是鉴定大家启功和傅熹年。“傅熹年老先生告诉我,不要躺在已有的研究成果上,要自己动手写东西。”为了写出东西,他开始泡图书馆,跑博物馆。“不管买不买得到某件作品,都要多进博物馆看实物,这是学习的最好机会。不动笔、不动脑,不去查古文献,仅凭借字面意思去理解,是很难从事收藏的。”

也正是由此获得比别人多得多的信息量成全了朱绍良。“玩收藏不单单是比拼财力,还要拼知识、拼眼力、拼审美,一个都不能少。”对于总有人以为有钱人就是“人傻钱多”,朱绍良以“呵呵”作回应。“其实,在市场里摸爬的人,见到好东西会亢奋睡不着,买了假货又有切肤之痛,无论哪一种,他们都会做足功课。”在他看来,倒是有些专家对市场上新出现的东西没了求知欲。

朱绍良将自己收藏作品的标准概括为“品、格、调”三字。所谓品,是要看这位画家的道德、品格,文学修养如何;格是指他的画格、水平,“绘画不讲技法,就不要画了,胡涂乱抹就可以。”而调指布局是否“高大上”,“即便有创意却艳俗的东西,经不住考验。”

面对这些年“炒”得很热的国内艺术品市场,他借用翻译家傅雷写给著名画家黄宾虹书信中的一句话来形容——对古人绘画艺术的理解,被今人现实的钞票所取代。“太多人抱着投资的心理,还有‘赌漏’心态。”朱绍良说,“好的东西一定是久居深宫,为一些士绅、王公大臣,或是皇家收藏。你们家八辈子都是赤贫阶层,说家里有件北宋画家范宽的作品,没这个可能。”

在他看来,收藏行当里最忌讳听故事。“有人说,家里有一幅范曾的画已经存放了三代。动脑子想一想,怎么可能?他才七十岁过点儿。还有更离谱的,打来长途电话说,他家里也有刘益谦花两亿多元买的那只鸡缸杯,而且总数还是一打,简直就是笑话嘛。”

近两年,国内艺术品市场步入调整期,曾经高歌猛进的当代艺术出现不小回落,而古代书画显出“疾风知劲草”的抗压性。自言“厚古不薄今”的朱绍良认为,市场信号再次提醒人们要考量收藏的价值取向,也就是“到底该收藏什么”。“20年里,国内上拍的宋画也就十多件,每年不到一件,不过,当它再次出现的时候,价格比上一回会高好几倍。”本报记者 和冠欣摄

来源:北京日报

- 上一篇:潜堂读画记:红鱼莲意玉玲珑

- 下一篇:反思朱新建现象:看不懂的才叫艺术吗

猜你喜欢

- 2014-06-10 《功甫帖》引发鉴定话语权角力

- 2014-02-21 沈鹏工作室课题班22名书法家作品展将在甘肃开展

- 2014-02-19 中国油画院课题组学术研究展13日在无锡举行

- 2014-01-18 陈履生:谁该拥有书画鉴定的话语权

- 2012-12-14 中国传统服饰研究课题展在广州开展 图

- 2011-09-16 “中山书学博士工作站”课题招标确定立项名单

- 2011-03-03 油画民族化三大研究课题在京启动

- 2009-11-24 重彩油画课题组在京成立

- 2009-11-09 国内首个“重彩油画”专项课题研究机构成立

- 2007-05-25 中国艺术品进入生产高峰 艺术消费成课题

- 搜索

-

- 11-16《CCCPA全国少儿书画艺术等级评定简章》发布 2017春季开始报名了

- 09-302016第九届(国际)青少年儿童书画交流大赛火热征稿中(图)

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 16179℃周志高执掌《中国书法》大印

- 11964℃免费赠阅《炎 黄 书 画 报》

- 11046℃刘荣升书法作品选登

- 10139℃中国榜书名家精品展揭晓

- 9846℃中日当代书法大展开幕

- 9781℃韩国直指书法大赛圆满落幕(附获奖名单)

- 9072℃首届中国榜书大赛获得名次暨优秀作品名单

- 8841℃丘程光将在大连举行书法展

- 8647℃中国天津/新加坡书法交流展

- 8192℃ 第二届国际榜书大赛暨中国榜书艺术大论坛揭晓

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 10-10首届福建民间文艺“山茶花”奖揭晓 陈友荣获奖

- 04-25世界榜书联合会中国中原创作中心成立

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)