首页 > 篆刻 > 印学杂记 / 正文

李展云:在艺术与学术之间----孙慰祖篆刻

作者:李展云

在艺朮与学术之间,我很难估量出他更眷恋哪一边。

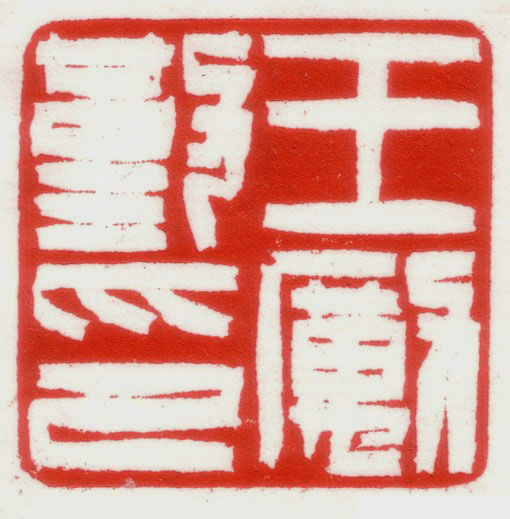

他的印,知音不绝,我知道仅近二年中的创作已经积成厚厚几本印册。听说,不久他的又一本数十万字的论文集将要面世。我惊异于他的時间效率与心志之聚。

从印人走向学者的孙慰祖从未自印坛卸妆谢幕。从前些年出版的《孙慰祖印稿》中我们看到他袒露三十年创作历程的心迹。如果说,往日的这部《印稿》学术化地反映出他印艺的衍变过程,那么我眼前的这部作品显然集中展示了新近的探索。

在他,篆刻创作是学术劳顿中心灵驿站,方寸青田是宣泄浪漫情怀的苑囿,他从中重温旧梦,也熔铸新意。

多年前,曾经看到过他十二岁时创作的一册《孙慰祖印谱》,虽然学的还杂,当然也很稚嫩,但其中透出的执着与大气已经决定了他会一条道走到底。不久,他下乡,把一段青春年华留在了贫困的赣西南。幸运的也是他的执着。往返于沪赣两地的行程中,刻刀,石章、旧谱和书籍总是他的旅伴,这或许也是当年上海这座近现代历史文化名城沉潜的文脉所在。临池奏刀之余,读文史哲,读鲁迅,读能搜集到的文学名著,也读马列毛选。而这确实慰藉了一个时代苦寂的心灵。

孙慰祖曾梦想成为一个书家、印人,这也许是一种承诺,心灵深处一点艺术的潜质,思绪中的一次邂逅,却成为今后学术生涯苦乐交加的源头。很多年后,当他以自身的禀赋和勤勉坚实地走向于当代印学前沿之时,也许才真切地感受到面对一个时代的文化断层自己所应承担的责任,而少年时代的一点痴迷和执拗竟承载着一个古老民族文化延续的厚望。

出秦入汉,印外求印,对此他曾经自况“喜新不厌旧”。孙慰祖的探索足迹涉及许多他人未尝眷顾的角落,一如他的印学研究。左冲右突的尝试,显然也有过风格寻觅中百思不得的苦闷。我想,这种苦闷完全缘于他的求索历程曾拥有一段悠长的与古为徒的历史。自幼及长,他和多数印人一样,心中有着一个以“秦汉”为标志的经典世界,而“秦汉”二字的内涵却随着他学养的积累、阅历的增广和创作的深入而扩展。今日之“秦汉”,已非昔日之“秦汉”;而印人各自心中的“秦汉”,也因不同的个性而在作品中折射出各自的异彩。他的功力,他的创变,他的精意以及日益的进境,都在这些近作中得到比较充分的表现。

他对篆刻风格的探索,往往与其适时研究的印史息息相关。

他的创作,跳跃式的多思善变是人们十分熟悉的一面。从古玺晋印的遗韵,到秦汉明清的神采,从楚简文字的风姿绰约到唐宋元官印的稚拙率真,布局移步换影。或波谲云诡,或心如止水。抓住形式特征,融入相适应的刀笔意趣,每每成为他心裁别出的导引。铁笔下流露出的那一招一式艺术语言,有古与今之间的思维转换,有率真无拘的情趣流淌,在时风与传统之间若即若离,确是耐人展玩。至于读到他诙谐幽默的印跋,或作为印人心境的记录,或对于时风的偶尔调侃,或表达自己的艺术理念,在不经意处也刻凿出一个学者的精神气象。

在他的手下,能将雄浑与清朗,质朴与典丽转换、融汇得十分得体,在平实中寓险绝,用强烈鲜明的疏密对比构成视觉上的冲击,在咄咄逼人的精到刀法中,便有一种惊心动魄的快意。我想这不能不归结到他的博览、他的用心体验之功。如果要寻找他的不足之处,我看也许就是他太求完美,太在乎形式上的归属,太在意刀笔的神通,巧思多于天成,于是便缺少了些许欣赏心理中需要的回旋和舒缓。“诗到无人爱处工”在他也许不屑,但他的探求性格决定了他会继续寻觅“至善无言”境界。

情感领域历史文化的沧桑情怀,造就了艺术创作的激越恣肆,刀笔间的细腻和敏感;另一方面是作为学者资质的理智冷静,严谨崇实的思辨色彩,这种组合使得孙慰祖在两个领域相益得彰。近二十多年,他的学术创获同样丰实厚重:

2002年,通过对马王堆一、三号墓所出封泥的深入考察,率先发现墓主死时存在两代“轪侯家丞”的封泥,并成功复原释读出三十年来无人破解的一枚“利豨”残封泥,由此确定三号墓的主人就是第二代轪侯,解决了长期未断的考古学疑案,在学术界产生很大的震动;

2003年,考定上海博物馆新收《淳化阁帖》上所存两宋印迹的相对年代,为版本归属提供了拓本自证以外的可靠依据;

在此之前:

2002年在封泥、官印资料中考定清河、河间、泰山为失载之秦郡;

2001年,对存世唐宋辽金元时期的私印进行全面资料汇辑、考释和断代研究,初步梳理出这一阶段私印的鉴别标准。在前后十年时间里,他悉心研究断代标准和民族文字的释读,厘定了一批辽、西夏、元八思巴字私印,形成了《唐宋元私印押记集存》一书及系列论文。有关隋唐官印制度、形态的学术报告在1999年香港中文大学国际古玺印学研讨会发表后,成为近年的热点课题;

2000年,对古代封泥形态作出分型并确定了各型的时代坐标,为封泥断代辨伪寻找到直观的方法。他以十年之功完成了百余年来最完备的封泥资料总集--《古封泥集成》和研究专著--《封泥的发现与研究》、《中国古代封泥》。作为日本文化厅邀请学者,他在东京国立博物馆以“中国古代封泥研究”为题所作大型学术报告,得到了众多学者的高度评价。这一组成果,被近人评价为“中国古封泥学研究的奠基之作”;

1996年,他独立担纲完成了国内外第一个中国玺印篆刻陈列--上海博物馆“中国历代印章馆”的展品体系和论述体系的筹备,填补了文物博物馆陈列中古代印章专题的空白。这个陈列的基本体系和学术思想,也为其后“中国印学博物馆”所吸收;

同年,率先考定流出大陆的部分封泥为“近世咸阳所出的大宗秦代遗物”,不久即为考古发掘所证实;

如此等等。

他的研究特色之一就是将探索的视角延展到玺印篆刻的文化史料层面。他的一系列成果,从课题方向、研究方法和 学术观点上都具有开拓性、原创性,构成了鲜明的学术风格。

为学术做铺垫――集腋成裘般地去搜罗、汇集、整理研究资料,是他又一研究特色。印学这一年轻学科的基础缺失,促使他拨出大块的时间来做最基础的工作。他的《两汉官印汇考》、《古封泥集成》、《封泥的发现与研究》、《中国古代封泥》、《秦汉金文汇编》(合作)、《唐宋元私印押记集存》(合作)、《黄士陵印谱》、《徐三庚印谱》、《邓石如篆刻》、《古玉印集存》(合作)《陈鸿寿篆刻》等书便由此产生。

以敏锐的眼力去捕捉点滴学术信息,勇于面对印史研究难题而倦于因循、重复已有结论,也是他的突出风格。二十多年来他所思考和表述的大大小小的问题,在百余万字的两本文集--《孙慰祖论印文稿》、《可斋论印新稿》中大致得到了反映。他的印学研究涉猎面之广令国内外许多同行钦服。西汉、西晋官印、唐、北宋私印的断代研究,古玉印、八思巴字私印、汉代封简方式、古印辨伪和日本古官印的研究,还有董洵、邓石如、陈鸿寿、吴涵等印家的专题研究,等等,都是这一风格的体现。他的一系列学术原创,无疑都指向当代印学的高度。 他被国家外文局和美国耶鲁大学出版社共同确定为中美文化交流项目----“中华文化五千年”大型丛书《中国印章》卷的主编,我想与此不无关系。

充分占有资料、充分的想象力和充分的科学论证,是他得以从容地接受重大学术机遇的根本原因。在艰辛的同时,他又是值得庆幸的。

许多人说,不事张扬是他一贯的风格。我想他何必张扬?作为印人、学者,作品和成果已经将他定位在那里。明白人都明白。他的自信、执着、诚实也正在于此。

当代印人毕竟已不再拥有灞桥风雪,剑门细雨,他们无法不食人间烟火,他们或许只能在都市红尘中孕育心中的秦汉。但传承中国主流文化的汉字总使篆刻充满人文色彩,因此印人在刀石间刻凿的是一个历史文化的缩影;如果说三千年的篆刻史记载了中国印人对民族文化深入骨髓的眷恋,篆刻艺术使中国文人对民族和传统文化的挚爱具体得可以触摸,那么,要了解它在现代中国文人情感生活中的地位,要认识现代都市生活中文化意义上的印人,这本集子或许会给我们带来某些感触。

《孙慰祖印选》序 上海辞书出版社2005年版2006年3

- 上一篇:赵之谦“二金蝶堂”原印欣赏

- 下一篇:唐伯虎的常用印章

猜你喜欢

- 2015-03-17 黄宾虹先抑后扬的百年艺术之旅

- 2015-03-17 书画艺术品投资将迎来新的转折点

- 2015-03-17 中国在全球艺术市场的份额继续回落

- 2015-03-17 “异曲同工:18世纪中法古代家具艺术展”在港举行 图

- 2015-03-17 国博邀网络名人领略中外艺术

- 2015-03-17 中国画都·潍坊艺术百家学术邀请展

- 2015-03-17 “异曲同工:18世纪中法古代家具艺术展”在港举行

- 2015-03-17 “异曲同工:18世纪中法古代家具艺术展”在港举行 图

- 2015-03-17 艺术品收藏可另辟蹊径 专场拍卖有宝可淘

- 2015-03-17 全球顶级收藏家格局发生新变化

- 搜索

-

- 01-28印泥的收藏和使用

- 08-15中国四大名砚简说

- 08-15当代篆刻二十家系列评论之二十 许雄志

- 08-13当代篆刻二十家系列评论之十九 张弓者

- 08-08巴林石玛瑙冻的形成与保养知识

- 08-08端砚著名坑洞有哪些?

- 08-08当代篆刻二十家系列评论之十八 葛冰华

- 08-05当代篆刻二十家系列评论之十七 陈国斌

- 08-04端砚名家:陈洪新

- 08-04浅谈篆刻的运刀

- 6855℃篆刻常用章法要领

- 3061℃篆刻讲座:章法分布50例(一)

- 3032℃印章名称

- 2843℃篆刻讲座:章法分布50例(二)

- 2838℃民族精神的一种范式:金石精神——篆刻艺术意识形态论

- 2482℃篆刻工具

- 2277℃篆刻刀法

- 1506℃刘源篆刻作品选登

- 1459℃篆刻入门基础知识

- 1426℃战国朱文官玺

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)