首页 > 美术 > 中华绘画 / 正文

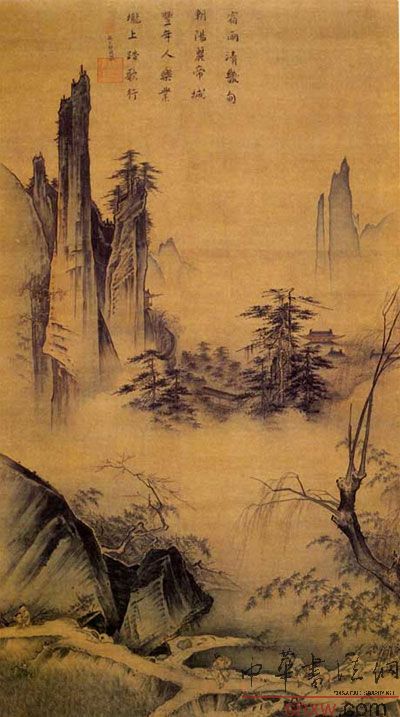

李唐《万壑松风图》

《万壑松风图》是李唐在北宋画院时的作品。图中是粗砺嶙峋的石质山壁,松树林于乱石中拔起,表现了旺盛的生命力。两侧的溪涧流水沿石而下,观者彷佛可感受到水流的速度与声音。

李唐表现石面质感的用笔,称作“斧劈皴”,是其笔法的一大特色。比起范宽、郭熙两位前代的大师,由于主山的比例缩小,且去除了雾气的使用,山水看来格外清晰,亦令观者产生如临其境、如在目前的感受,翻出了不同的山水气象。

李唐(约 1049-1130 后,另一说约 1070-1150 后)于宋徽宗朝任职于画院,靖康之难后南渡到杭州,高宗重建画院后,再度入画院任职。李唐横跨了南北宋两代,是画史上承先启后的人物。

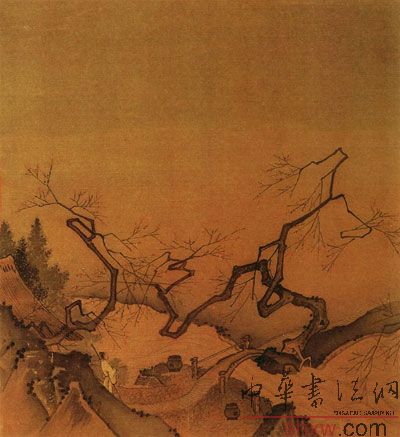

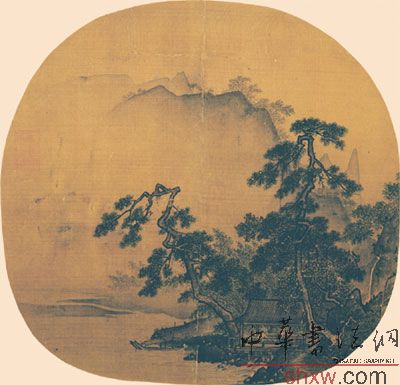

李唐《策杖探梅图》

此图描绘江南赏梅花之景。画家在定居临安后,开始接触江南山水,在他观照中,山是明的,水是秀的,树是翠的,石是润的,风是轻的……风光旖旎,画笔简练,线条秀长,用墨用水,淋漓畅快,创制了前人所未有的“大壁劈”皴法。为浙派山水画开了先河。

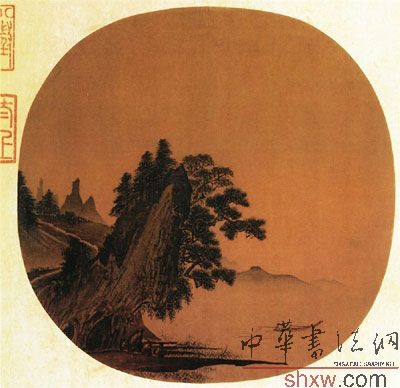

李唐《松湖钓隐图》

此图绘高山下平湖一泓, 一渔翁坐在船头上钓鱼。画中高山石用小斧劈皴,松树画法显得严密,松针繁茂,充分表现出松树的状态。整幅画面具有娴静而舒雅之情。

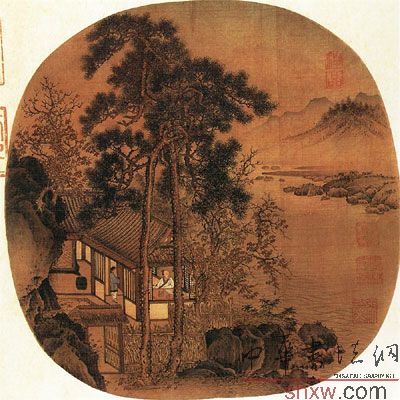

刘松年《秋窗读易图》

图中两株松树高耸挺拔, 四周枝叶繁茂,远山如带,林中房舍隐现, 山石用斧劈皴和淡水墨渲染相结合,画面貌较之李唐山水为秀润。

高宗(赵构)《蓬窗睡起》

日正当中,一阵和暖的春风,将湖水拂出了万缕千丝的波纹,也让湖畔石矶上两株柳树上的叶儿们,熏然地轻扬飞舞起来。石矶旁,一艘篷舟随波浮荡,渔夫在舟里睡足了觉,春风吹逗着他舒畅地伸了伸懒腰,向这一天道好。

在传统绘画中,像画中如此悠闲自在的“渔夫”,可绝非等闲之辈。这起因于自古以来的文人、士大夫,无论是否在朝为官,大多向往淡泊恬静的隐居生活。而就在唐代诗人张志和作了渔歌词与友人唱和,又为这些渔歌词作画后,这隐居于五湖四海的渔隐生活,就成了他们心中理想的隐居方式之一。而这也就是我们何以常常在文学或绘画中,总能见到这类悠闲“渔夫”的原因了。

这幅“蓬窗睡起”画幅右侧,尚有南宋孝宗书写由高宗(1107-1187)所作的渔夫词。这不仅提示了画中诗意的来源,也显示了宋代对渔隐生活的向往之情,就连皇帝也难以抗拒。无论如何,此画笔墨清润,边角的构图里,展现了清旷的水天与幽渺的远山,虽然未必为高宗所亲作,但也确是一幅南宋院画佳构。

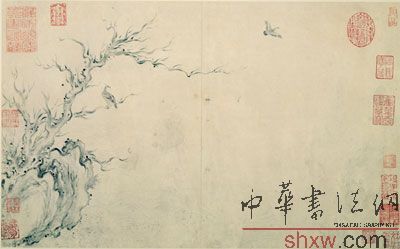

马和之《古木流泉》

滚滚水流,淌向大海。水边顽石、古木,如同星火般飘飞、昂扬。行动迅疾的老鹰,一只正闲适地在枝头栖息,一只正在天际间自由地遨翔。

这一幅画作原是南宋文人画家马和之(活动于1127-1290),奉高宗诏命为三百篇《诗经》所描绘的系列作品之一,或名为“沔水”图。“沔水”是“小雅.鸿鴈之什”篇里的一章,诗里以众水必流注于海、老鹰亦能自如地飞歇,所谓“沔彼流水,朝宗于海,鴥(音玉,疾飞的样子)彼飞隼,载飞载止”,来奉劝世人在离乱时代中,要戒慎恐惧,消敉人为灾难。画面上描绘的江涛、老鹰,正由此诗句转化而来。

马和之是南宋声名卓著的御用画家,他善画人物、佛像以及山水,尤以曾经图写《毛诗》三百篇,最受称道。他的笔法秀润飘逸、设色淡雅不俗,是位勇于摆脱院画习气,并具明显个人风格的画家。在这幅“古木流泉”里,简约到近乎荒寂的构景,加上一笔笔柔缓、飘逸有若行云流水的线条(马蝗描),生动地传达出古老的隽永诗情,是一件俊逸清新的佳作。

马远《踏歌图》

“宿雨清畿甸,朝阳丽帝城。丰年人乐业,垅上踏行。”这是《踏歌图》的题诗,也是马远要以画来颂扬年丰人乐、政和民安的景象。此画将人物画在画面的近景处,一老者刚过小桥,右手扶杖,左手挠腮,摇身抬腿,踏歌而舞,憨态可掬。随行二老者其中一人双手拍掌,双足踏节,另一人抓住前者的腰带、躬腰扭动,舞态可人。后行 人,肩扛竹棍, 上挑葫芦,身前倾,腰微弯,和节而踏。四个人动态不一、却动律和谐,人乐年丰之气象在活泼灵动的舞姿中呈现。垅道左面的两个孩子给画面添加了一股童趣,老少相宜,构成了画面人物动态与气氛的协调。画的中景是高耸的巨岩,宫阙在丛树中若隐若现。具有帝皇的象征意味。作者似乎在把这样一个观念体现在画中:人乐是因为年丰,年丰是因为皇帝治理有道。但从情趣上看,近中二景并不那么协调,有勉强为之之感。这是作者试图把自已对“村野俚俗”质朴的喜爱与对皇家“高贵雅致”富丽的崇尚这两种不同的情感统于一个画面中。虽然有皇帝的题诗赋予此画的思想内容,但也不能协调起截然不同的两种情感。卧石与秀峰主要用大斧劈皴,其中在秀峰上夹用些许长披麻皴,岩石的凝重,秀峰的峭险与水纹柔和的勾法形成强烈的对比。

夏圭《观瀑图》

在淙淙的流水、隆隆的激泉声中,顺着弯曲的山径,我们看到了一座架筑于山涧之上的瓦亭,瓦亭左右伴生着两株犹如巨龙般的长松。两名高士倚坐于亭内,望着远处峰峦间奔流而下的瀑布,甚是惬意。

夏天的山林,在经过宿雨的滋润后,处处可见飞瀑流泉,这样的情景对山林的造访者来说,实是莫大的享受。事实上,一道道清澈的林泽山泉,有如血脉一般,总能让原本阳刚静息的山林,显得生意十足。在这幅“观瀑图”里,一道涓细的瀑布流泄而下,隐没林间后又自水口冲夺而出,再汇为平广的江流、终为烟水氤氲掩映。在画家的巧思安排下,正展现了自然川流不息的妙趣。

这幅“观瀑图”的作者夏圭(活动于1195-1265),是南宋宁、理宗时画院中善画山水的大家。他的用笔简练、墨色淋漓、并习于突出近景、将景物置于画幅半边(人称“夏半边”)。这幅“观瀑图”用笔较为沉稳,对自然实景细节的描述也较多,虽不属夏圭典型的风格,但一般认为,这应是他早期受南宋初院画大师李唐影响下的佳作。

夏珪《溪山清远图》

夏珪此幅《溪山清远图》表现了江南山水因湿气使云气弥漫于山林间的景象,本幅为十张纸接成,除第一段为二十五公分外,后九段均约九十六公分左右。画中景物变化甚多,时而山峰突起时而河流弯曲。夏珪运用仰视、平视和俯视等不同角度取景,使起伏的峰峦和层层迭迭的岩壁,以及蜿蜒的河川,因为不同的视点在各个独立的段落里,产生独特的空间结构。此外,夏珪画松树林木笔墨变化非常多;画山石是用大斧劈皴法,而这种技法是从李唐的斧劈皴变化出来。画家以干枯的笔墨勾画石壁轮廓,再用夹杂着大量水分的笔墨迅速化开,使画面上产生水墨交融,淋漓畅快的感觉。

南宋画家夏珪,字禹玉,钱塘人(今浙江杭州),宋宁宗赵扩朝(1194-1224年)画院待诏,初学人物,后供山水,师承范宽、李唐。绘画常取半边构图,焦点集中,空间旷大,进景突出,远景清淡,清旷俏丽自成一格,画史常与同时之马远并称,传世有“马一角、夏半边”之称,即指马远善于以一角(左下或右下)构图,夏珪则善于以一边(左右或底)构图,特异的构图型式,使夏珪成绘画史上改变五代以来山水画主山堂堂固定模式的第一人。夏珪的画法趋向笔简义远,遗貌取神,传世之作有《松崖客话图》等,其作平均空白率高达44.1%,是中国绘画艺术史上,最能表达江南山水诗意的画家之一,更影响元朝文人画发展的基础。

- 上一篇:宋代名家山水画(二)

- 下一篇:宋代名家山水画(四)

猜你喜欢

- 2008-03-13 宋代名家山水画(四)

- 2008-03-11 宋代名家山水画(一)

- 搜索

-

- 12-02德国的大师艺术

- 12-02八大山人作品赏析

- 12-02诗情画意李可染

- 12-02罕见的晚清名人书法

- 12-02米勒的写实世界

- 10-10福建民俗画大家陈友荣作品欣赏

- 04-14王朔撰文忆亲家朱新建:曾因怕尴尬不想见他(图)

- 03-31四川电视台《巴蜀画坛》:何开鑫翰墨人生

- 03-27邓化鸣携手梦晓为田子坊顾仁源画展作主持

- 03-03走进周鹏飞的书画世界

- 29711℃徐悲鸿生平

- 12196℃陈德宏花鸟画作品欣赏(一)

- 9462℃宋代名家山水画(一)

- 9208℃一尘不染的郑板桥

- 7496℃齐白石花鸟画作品(三)

- 7127℃宋代名家山水画(二)

- 6609℃宋美龄的山水画

- 6541℃吴冠中水墨画欣赏

- 6028℃宋代名家山水画(四)

- 5981℃范曾白描人物

- 10-10福建民俗画大家陈友荣作品欣赏

- 05-27范曾写意人物(一)

- 05-27范曾写意人物(二)

- 05-27王叔晖工笔人物画《西厢记》(16幅)

- 03-10清代名家山水画精选(三)

- 03-10清代名家山水画精选(二)

- 03-08清代名家山水画精选(一)

- 03-07唐寅山水作品选

- 03-07齐白石花鸟画作品(三)

- 03-07齐白石花鸟画作品(二)

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)