首页 > 当代精粹 > 书论 > 软笔书论 / 正文

三、晚明草书“偏极”风格及背景

草书巨轴 悬壁书法于明中后期迅速发展,大幅立轴乃晚明草书品式一大特色。明前叶的张弼等人的条幅最高不过150cm,到十六世纪后半叶的徐渭已常做巨幅大轴,他的《应制咏剑轴》(苏州博物馆藏)、《草书岑参诗轴》(西泠印社藏)纵高都超过350cm。之后张瑞图、王铎、傅山等写巨轴已很平常,瑞图的《李白宫中行乐词诗轴》(上博藏)、《“茂林修竹”轴》(荣宝斋藏)皆高350cm以上,《“茂林修竹”轴》字径约2尺。巨轴草书前无古人,它促使书家研究的重心从用笔转向结构、章法,并实现了风格的历史性转折,同时也促使书法欣赏、审美理念变异,对作品文本的解读也不再那么重要,通幅的运筹、布局的经营受到前所未有的重视。傅山等人不求局部点画精准而着眼大局把握,通幅含有极好的连续感、贯通性,笔势一致、浑然天成。

方之极:张瑞图 明末清初两位书家将那一时期草书的丕变推向高潮:傅山将草书中的“曲”与“圆”用到了家,张瑞图则把“方”与“直”使到极致,可谓方与圆的两极。这里有必要考察一下张瑞图的风格。

与傅山刚好相反,张瑞图在其典型行草书中大范围用“方”用“直”,点画线条直、硬、锐、利,圆弧、曲润线条很少,满幅的直枪硬戟,芒角刺目。张书取方直的关键点是转折处一律方转直折。一些部首特别突出了方折,如“横折钩”、“囗”、“勹”、“宀”、“弓”、“彐”、“卩”、“了”、“己”等。直折构成锐角及连续锐角,这是张瑞图草书特有的形式,这比傅山还要另类和奇异,在古代法书里很难找到类似的(行)草书样式。故梁巘评道:“张二水书,圆处悉作方势,有折无转,于古法为一变。”张还擅长以短捷的文本营建顶天立地的大轴。张书独特的写法造就了奇特而复杂的书法意象:抑郁又激动,紧张又跳荡,自抑又恣肆,内敛又奇崛。

历代草书都寻求方与圆的均衡与互补。方硬直折理论上不利于草书笔势的连续性,也涩阻着线的运动感。康有为说:“盖方笔便于作正书,圆笔便于作行草。然此言其大较。正书无圆笔,则无宕逸之致;行草无方笔,则无雄强之神。则又交相为用也。“交相为用”而不偏废或夸饰一方乃为正统。但张瑞图敢于弃圆就方,且不忌侧锋,大面积展示锐利的锋芒圭角,他的“侧锋——方笔——直转”与傅山的“中锋——圆笔——弧转”,都可以看做偏极形式的尝试,与经典法书乖背不合,也显示了创新派书家的胆略。另外,“曲圆”、“直方”也分别被傅山、张瑞图作为拓展新形式、标立个性的主要切入点。这对当下书法创作也不无启迪意义。

圆之极 傅山为代表,前文已对此作了专门探讨。詹景凤书法也取圆势;黄道周的笔画有时很圆润且点线往复穿插。

墨法的丰富与点线强烈对比 明中叶以后,由于个性表现及抒情写意的需要,书家们都不同程度地探寻墨色的丰富变化并大量使用,淡墨、焦墨、涨墨、宿墨法不一而足。董其昌善淡墨但少有其他的点线反差,仅仅玩弄墨色显然不能满足一些书家的写意需要。如果说杨维祯的粗细笔画对比、大小字对比仅用于行书且偶一为之的话(如《真镜菴募缘疏卷》上海博物馆藏),二百多年后的晚明书家在草书中使用这种手法已成为时尚。墨色的互衬、点线的重轻粗细及字径的对比等等,都融为一体,各种技法相得益彰,极大地丰富了轴式草书的点线形式,提高了观赏性。

破坏经典点线范式 不论方之极、圆之极,还是涨墨法,都是对经典点线程式的破坏。张弼即有了“破坏”的倾向,和他同时的陈献章(1428~1500年)束茅代笔,从工具上消解了锋毫的作用。陈淳继承了这种我行我素的写法。这些书家可看作晚明新书风的先驱。背离古典规范必然招致正统论者的批判,活动于万历年间的项穆抨击这类“怪异”书法如“瞽目丐人,烂手折足,绳穿老幼,恶状丑态,齐唱俚词,游行村市也。”陈淳之后,从徐渭到傅山、许友,那种魏晋奠定的经典点线之美,受到了实质性的颠覆,颠覆的一个结果即是奇、异、拙、丑风格的生成。

结字、章法的繁密化 这是晚明草书构字构局的特点,如前所述,张瑞图、倪元璐等压缩单字以求密,徐渭、傅山等通篇求密满。徐青藤散点式或曰点画均匀密布式构图可谓满纸墨点、满幅云烟,这种写法由祝允明肇其端。密布式构局和张、倪推远行距的行款,都是对帖学正统规式的反动。

四、晚明草书偏极风格形成的原因

明代中后期是思想文化史上开放自由的时代,王阳明心学思想,公安派“性灵说”,汤显祖尚“奇”论,李贽 “童心说”等,从不同角度倡导文艺创作的独抒性情、真诚表现、革故鼎新。求“异”尚“奇”在晚明已成风气,“由于文化知识界领袖人物的鼓吹倡导,‘奇’成为晚明文艺批评中最为重要的概念和品评标准。”另外,市民阶层的兴起壮大促使市井通俗文化的蓬勃发展,文艺作品求异、尚奇、尚态以及破坏经典、世俗化的趋向已为社会认可。

除去上述社会文化、审美风尚等背景外,书法本体的历史演进亦决定了明代中后期书法形式的丕变。对此可归纳为:

1、明季帖学式微。赵孟■发起的复古运动就其发展及流变来看,对帖学系统负面效应日显,赵对晋人的解读不如董其昌整理先贤经典更有价值。台阁体盛行伴随着帖学末流的颓靡,面对古代大师,明人伏仰膜拜却笔下无技可施。“中和”与“雅”的书学主张让书道与儒家思想在明代得以完美榫接。项穆曰:“圆而且方,方而复圆,正能含奇,奇不失正,会于中和,斯为美善。中也者,无过不及是也;和也者,无乖无戾是也……”这显然从理论思想上加重了创作的桎梏,于是书坛尽现平淡、流美、柔媚之风。

2、艺术的生命在于不断创新。宋以前,行草书以尺牍信札手卷之类案上书为主要形式,那时候,对用笔使毫的把握、对点画精细的运控是书家用功的内容。毛笔锋毫功效至汉魏六朝已被尽情发挥,唐以降笔法从绞转走向提按,预示了点画内部丰富变化的矿藏发掘殆尽。事实上宋元之后直至晚明之前的书家一直在承袭享用先代大师们的天才创造,继承多于标新。书法本体的演进要求人们尝试经典笔法以外的形式诸如结构章法等方面的拓展。历史赋予晚明书家这一任务。所以我们认为,书法形式演进的需要,是晚明新书风出现的重要因素。另外,明中后期书家书风多样化倾向也对应着拓新形式的客观要求。除了大的社会文化环境外,这种多样化和明代表现性文人绘画兴盛以及艺术家的职业化等都密切关联。形式多样化也为划时代新风格的成熟提供了实践基础。

3、悬壁书法的发展与普及为新形式的探索提供了用武之地,同时也促成了风格的转变。书法创作主体日益看重的抒情表现因素以及明代建筑的环境特点,都让巨幅立轴式的悬壁书法拥有了无与伦比的优势。巨幅书作迫使书家重新思考形式的修正与翻新,巨轴让创作者从往昔探笔画精微转而求整体之气势,舍细节而顾全篇,塑造适于远距离欣赏的整体之美、壮阔之美。这种主要以整体效果求得视觉冲击效应的做法,被徐渭、张瑞图、王铎、傅山发挥得淋漓尽致,这也使得明末清初革新派书家群足以比肩先代大师。

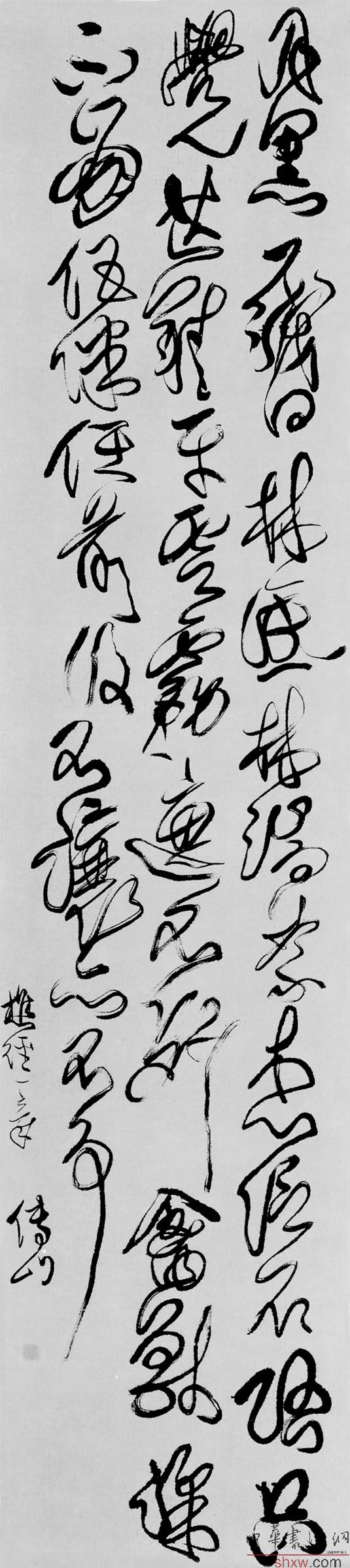

傅山草书诗轴 绢本 纵203厘米、横45厘米 日本藏 月黑一线白,林底林端萦。木心信石路,只觉芒鞋平。云雾遮不断,禽兽蹂不崩。侣伴任前后,不让亦不争。

- 上一篇:再谈书法与写字

- 下一篇:图说书史----隶书

猜你喜欢

- 2007-12-07 明末清初草书“偏极”形式探究——以傅山为中心(中)

- 搜索

-

- 03-17浅谈元画的风格及技法

- 03-17石鲁书画作品辨伪

- 03-17方楚雄:接续花鸟画文脉

- 03-09张大千笔下的仕女画:庄严与世俗

- 03-04冯钟云:笔墨之中的灵韵与自由意志

- 03-02章庭钰——中国画坛十大巨擘献礼两会

- 02-10谭贵清——中国当代十大巨擘献礼全国两会

- 02-06中国古代书画名迹的著录

- 02-06禅画与文人画的区别

- 02-06周昉《簪花仕女图》为唐代孤本反映仕女形象特征

- 20712℃王羲之如何写成天下第一行书?

- 10446℃书法与乐趣

- 9121℃书法还能坚持多久?

- 7800℃《兰亭序》不足称为“天下第一行书”《祭侄稿》应为“天下第一行书”

- 6523℃漫谈故宫藏晋唐宋元书法名画

- 6167℃楷书卢中南

- 5796℃书法(行草)歌

- 5647℃我国邮票上的书法艺术

- 5571℃启功先生的坚与净

- 5401℃中国山水的审美境界

- 06-10《兰亭序》不足称为“天下第一行书”《祭侄稿》应为“天下第一行书”

- 11-06吴门书派概述

- 10-22忆启功 写启功 学启功

- 09-26苏州园林书法略说

- 09-24揭姓历代书家

- 09-21帖学五人谈

- 09-19历届兰亭书法节回顾

- 09-19古代绍兴书家概述

- 09-17现代书法今昔谈

- 09-13论法帖中的避讳现象

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)