首页 > 当代精粹 > 书论 > 软笔书论 / 正文

何绍基(1799~1873年),字子贞,号东洲、蝯叟,湖南道州(今道县)人,曾任四川学政使等官职。何绍基一生经历了嘉庆、道光、咸丰、同治四朝。当时书坛,碑帖两派,分庭抗礼,时风大变。而跻身其中的何绍基却能够找到矛盾的调和点,大胆地付诸于书法实践,最终成为“晚清书法第一人”。

何绍基的书法经历过两个时期,一个转变。罢官前更多的是帖学面目的作品,其基调是以帖为貌,以碑为骨;而在晚年的作品中碑学的成分则更为明显,是其碑帖结合艺术实践的巅峰。在下面的讨论中,将以何绍基晚年书法作品作为重点进行讨论。首先申明的一点是:何绍基晚年的作品中很少见到楷书和草书作品,所以讨论的范围局限在行书、隶书和篆书三体。我们发现:何绍基碑帖结合的艺术实践主要体现在其行书碑学特征的显化和篆隶碑学特征的弱化。

一、行书作品碑学特征的显化

就书体而言,行草书强调流转,重文人气,符合帖学特征;篆隶强调朴厚,重金石气,符合碑学特征。何绍基早年的行书作品温婉动人,属于较为典型的帖学作品。而晚年由于大量的研习篆隶,行书作品的风貌也为之一变。杨钧曾说:

蝯叟晚年专学篆隶,故其行草不得不另图方法。但不依帖法而成行草,实为至难之事。

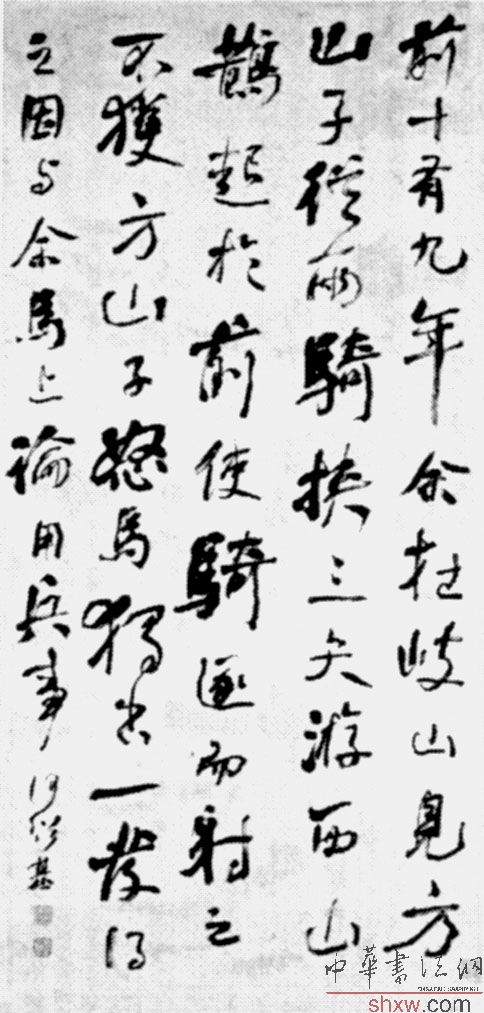

但是何绍基做到了,这当然得益于其使用的特殊的用笔方法——“回腕法”。在何绍基晚年的作品中(如图1),由于回腕法给生理带来的不便被转移到了笔毫和纸面之间,大量的裹锋绞转,笔毫与纸面的摩擦达到最大化。何绍基的作品用笔生涩老辣,由于摩擦的阻力,作品中常出现粒状的飞白,十分精彩,如图1中的“骑”、“鹊”、“获”、“独”等字。

1、奇特的下翻折用笔

细观何绍基的行书作品,经常能看到很多“翻折”(如图2-c),但是这种“翻折”笔画不同于米芾(如图2-a)和张瑞图(如图2-b)等人。米芾强调“八面出锋”,在上下笔画的衔接中,通常使用侧锋另起笔,这种用笔方式在众多帖学大家的作品中都能找到。张瑞图将这种用笔方式发展到了极致,满纸的侧锋取势,姿态妩媚。而何绍基却创造性地将笔管下行,通过不大明显的上翻动作来完成上下的衔接。这种用笔方式是与其所秉承的“篆分意度”的美学观念相匹配的。其好处在于通过笔管下行上翻,避开了侧锋另起笔的动作,这样就保证了通篇的中锋行笔,致使作品整篇沉厚苍郁,富有“篆籀气”。有别于米芾等人,何绍基通过这种方法,使笔管在纸面上的停留时间尽可能地多,始终保持着摩擦感,凭借阻力体现生涩的艺术特色。笔管前行的过程中同样也有提和按的动作,这样也很好地解决了行和留的问题,使作品很好地保持了帖学流转的特征,避开了大多数碑派书法作品干扁恶俗的弊病。

另外从形式构成的角度来说,米芾等人的翻折多出现锐角,如一个意气风发的少年,具有紧张感和刺激性;而何绍基的作品中更多的是钝角,如一位体态安详的老者,逐渐失去了攻击性和刺激性。这也从另一个侧面证实了何绍基“篆分意度”的美学观念。

2、由涨墨而产生的“块面现象”

何绍基的行书作品中时常能见到涨墨的用笔(如图3-b),但这并非何绍基独创,早在王铎的作品(如图3-a)中就有很多类似的用笔。苏轼曾因用墨浓丽,被董其昌斥为“墨猪”。而在董之后的几十年里,王铎却将苏轼的用墨浓丽进一步发展到积墨成块,并乐此不疲。究其原因,是与当时晚明的表现主义书风密切相关的。这种书风的存在,奠定了碑学思想的基础。而作为当时的倡导者,王铎也开始关注碑学,对于汉碑(如《孔宙碑》)有着较为深刻的认识。而那时许多年代久远的石刻作品已模糊不清,很少能见到清晰的线条,体现出一种苍茫的特点。这样也就给王铎以很大的启发:将涨墨大量地运用到书法的创作中,以弱化线条的感觉,增加苍茫的意趣。我们无法考证何绍基是否是受了王铎的影响,但是可以说明的是:何绍基通过涨墨的用笔使碑学特征得以显化。

涨墨的用笔,使得线的感觉大大减弱,更多的是块面的效果。无独有偶,大量的石刻作品因岁月的侵蚀,很多笔画也会出现类似的效果。所以说涨墨的效果是将碑学特征得以显化,更容易体现金石气。

二、篆隶作品碑学特征的弱化

如前所述,篆书和隶书作品更多地属于碑学的范畴,而何绍基通过其碑学特征的弱化,从另一个角度来进行碑帖结合的艺术实践。

晚明时期掀起了一股善篆的风潮,这是当时的表现主义书风的一个具体表现。傅山(如图4-c)和八大山人(如图4-b)等人有篆书作品存世。细观其作品,用笔流畅,全然一派帖学意味,但是由于行笔过快,尖薄的笔画比较多,并不是真正意义上的篆书作品。而何绍基却能够在保持碑学古朴自然的本性的基础上,不失用笔的畅达。这种畅达有别于傅山等人,是行笔过程中提按和收放产生的结果。正是因为提和按的一起一伏,才有了收和放的自如,进而体现出帖学流畅通达的特点。帖学特征显化的同时意味着碑学特征的弱化。何绍基正是通过调节这两者的比例,使其在作品中达到平衡。应该说在何绍基的隶书作品中,帖学的成分相对较高。如其临写的第九十六通《张迁碑》(见图5),点画的映带被强化,出现了大量的牵丝。凝重的用笔,使得线条绷得更紧,牵丝的张力也就越大。符合碑学作品整体正气博大的艺术特色。应该说何绍基篆隶作品中帖学特征的引入,是在基于不散失碑学作品本质的前提下进行的,真正体现了对于碑和帖的有机融合。

何绍基碑帖结合的成功在于其在保持本体特征的基础上,通过调节碑学和帖学两者的比例,进行有机的融合。这种思想符合“异体同势,古今杂形”的客观规律,但是书体形式的杂糅,常常会有狂狷之嫌。在大倡碑帖结合的今天,如何更好地进行碑帖两派的有机融合是一个值得研究的问题,而何绍基的成功事例为我们提供了很好的启示。

- 上一篇:关于王羲之的晚年书迹(二)

- 下一篇:也谈获奖的意趣

猜你喜欢

- 搜索

-

- 03-17浅谈元画的风格及技法

- 03-17石鲁书画作品辨伪

- 03-17方楚雄:接续花鸟画文脉

- 03-09张大千笔下的仕女画:庄严与世俗

- 03-04冯钟云:笔墨之中的灵韵与自由意志

- 03-02章庭钰——中国画坛十大巨擘献礼两会

- 02-10谭贵清——中国当代十大巨擘献礼全国两会

- 02-06中国古代书画名迹的著录

- 02-06禅画与文人画的区别

- 02-06周昉《簪花仕女图》为唐代孤本反映仕女形象特征

- 20712℃王羲之如何写成天下第一行书?

- 10446℃书法与乐趣

- 9121℃书法还能坚持多久?

- 7800℃《兰亭序》不足称为“天下第一行书”《祭侄稿》应为“天下第一行书”

- 6523℃漫谈故宫藏晋唐宋元书法名画

- 6167℃楷书卢中南

- 5796℃书法(行草)歌

- 5647℃我国邮票上的书法艺术

- 5571℃启功先生的坚与净

- 5401℃中国山水的审美境界

- 06-10《兰亭序》不足称为“天下第一行书”《祭侄稿》应为“天下第一行书”

- 11-06吴门书派概述

- 10-22忆启功 写启功 学启功

- 09-26苏州园林书法略说

- 09-24揭姓历代书家

- 09-21帖学五人谈

- 09-19历届兰亭书法节回顾

- 09-19古代绍兴书家概述

- 09-17现代书法今昔谈

- 09-13论法帖中的避讳现象

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)