首页 > 当代精粹 > 书论 > 软笔书论 / 正文

从出土的文物来看,汉代就已经有柔毫笔。中晚唐书法家柳公权也是使用柔毫笔的高手。到晚清时期,羊毫笔大量普及并受到推崇。

魏锡曾《书学绪闻》:“凡字之及寸者,仍须羊毫回腕。” “今篆隶兼习,以顺其性;提肘回腕,以树其体,羊毫浓墨,以振其力。”“令习者提肘回腕,羊毫浓墨,排日影写。”魏氏虽然提倡羊毫但并没有直接贬低硬毫笔。陈介祺则过分地推崇羊毫而不惜贬低硬毫。陈介祺《习书诀》曰:“硬笔不如羊毫,品格分矣。”显然,对羊毫的推崇超过了硬毫。陈介祺、魏锡曾均生活于同、光年间,从上面的分析中可以推断,在同、光年间“大笔写小”和“羊毫浓墨”已经广泛应用于蒙学书法教育。稍后道光年间的书论家、书法教育家包世臣在《艺舟双楫——记两笔工语》对湖州善琏笔工、苏州笔工所制羊毫笔的盛赞中,也可以了解到晚清书家对羊毫毛笔的崇尚和羊毫笔在当时社会上使用的情况。从包氏“先后遍赞于嗜书者,两笔工之名遂甲吴越间”可以看出,道光时期,羊毫开始广泛普及于大众书法圈。至同、光时期,羊毫已经在蒙学书法教育中广为应用。

清代推崇使用长锋羊毫的原因有二:

其一,以使用柔毫体现书法功底的观念在起作用。

从清人对羊毫笔的推崇中可以看出,之所以认为柔毫优于硬毫,其中一个重要原因在于,许多人认为,由于柔毫笔性软,不易于发力,所以运用柔毫难度要比硬毫难度大,故此,运用柔毫更能体现出书写者的功力来。这种观念有一定道理,也普遍影响到当代很多书法学习者的实践观念。但是,我们应当看到,能否体现功力,写出漂亮遒劲的字,关键在于书写者对笔的操控能力,还有笔纸的调和:柔毫硬纸、硬毫弱纸的辨证观念早在魏晋时期传为王羲之的书论中已经明确地提出。

其二,柳公权心正笔正说及其使用工具的影响。

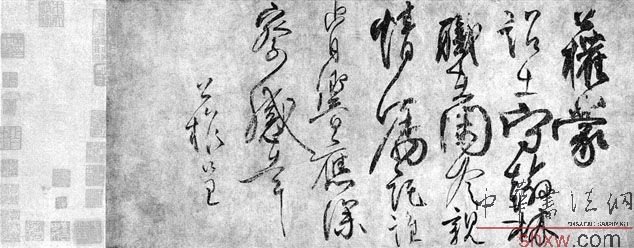

柳公权使用柔毫长锋笔对清代有一定影响。柳公权《谢人惠笔帖》云:“近蒙寄笔,深荷远情。虽毫管甚佳,而出锋太短,伤于劲硬。所要优柔,出锋须长,择毫须细,管不在大,副切须齐,齐则波磔有凭,管小则运动省力,毛细则点画无失,锋长则洪润自由。顷年曾得舒州青练笔,指挥教示,颇有性灵。后有管小锋长者,望惠一二管,即好妙矣。”曹建先生指出:“柳公权所用毛笔有以下五个特点:毫柔、锋长、毫齐、毫细、管小。概括起来,就是细管精制长锋软毫笔。柳体点画精到、不疾不徐的特征与这种工具关系很大。”①

清梁同书《频罗庵论书——与张芑堂论书》云:“柳公云心正笔正,莫作道学语看,正是不得不刻刻把持,以软笔故。”梁同书《频罗庵论书——答陈莲汀论书》:“心正笔正,前人多以道学借谏为解,独弟以为不然。只要用极软羊毫,落纸不怕不正,不怕不着意把持。浮浅恍惚之患,自然静矣。”梁同书把心正笔正和使用软毫联系起来,有学者指出,心正笔正论的提出者——柳公权所使用的毛笔也多为长锋软毫笔。这与梁同书提出这样观点是一致的。在实践中我们也有这样的体会,柔毫笔笔锋更易于调整成中锋,笔画更加适合表现圆润的笔画。

注释:①曹建:《大学书法鉴赏》,西南师范大学出版社2000年版,第100页。

- 上一篇:当代狂草书法高手有几人?

- 下一篇:萧子良《古今篆隶文体》辑佚

猜你喜欢

- 搜索

-

- 03-17浅谈元画的风格及技法

- 03-17石鲁书画作品辨伪

- 03-17方楚雄:接续花鸟画文脉

- 03-09张大千笔下的仕女画:庄严与世俗

- 03-04冯钟云:笔墨之中的灵韵与自由意志

- 03-02章庭钰——中国画坛十大巨擘献礼两会

- 02-10谭贵清——中国当代十大巨擘献礼全国两会

- 02-06中国古代书画名迹的著录

- 02-06禅画与文人画的区别

- 02-06周昉《簪花仕女图》为唐代孤本反映仕女形象特征

- 20712℃王羲之如何写成天下第一行书?

- 10446℃书法与乐趣

- 9121℃书法还能坚持多久?

- 7800℃《兰亭序》不足称为“天下第一行书”《祭侄稿》应为“天下第一行书”

- 6523℃漫谈故宫藏晋唐宋元书法名画

- 6167℃楷书卢中南

- 5796℃书法(行草)歌

- 5647℃我国邮票上的书法艺术

- 5571℃启功先生的坚与净

- 5401℃中国山水的审美境界

- 06-10《兰亭序》不足称为“天下第一行书”《祭侄稿》应为“天下第一行书”

- 11-06吴门书派概述

- 10-22忆启功 写启功 学启功

- 09-26苏州园林书法略说

- 09-24揭姓历代书家

- 09-21帖学五人谈

- 09-19历届兰亭书法节回顾

- 09-19古代绍兴书家概述

- 09-17现代书法今昔谈

- 09-13论法帖中的避讳现象

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)