首页 > 美术 > 中华绘画 / 正文

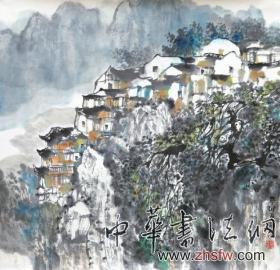

家园

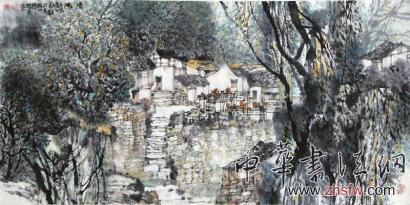

古镇岁月

春归图

秋韵

古镇

清幽

@华西都市报:如果没有对绘画数十年如一日的坚持和探索,张跃进手中的画笔不会如此雄浑刚劲;如果没有对故土深入骨髓的热爱和情怀,张跃进笔下的川南山水不会如此撼动人心。川南的山水滋养了本土画家张跃进,给了他取之不竭的艺术源泉,而他也用最情深意切的润泽水墨来回馈这一片生他养他的土地。

情寓于景

山水间自有人文情怀

在四川省自贡市荣县的西北部,有一座名叫长山的小镇。幅员面积81.2平方公里的长山镇,在名山大川密布的四川,自然显得有些名不见经传。然而这里的风光却不会因为名气减少一分一毫,对于这一点,生长于斯的张跃进比其他人有着更深的体会。

“川南山水取材十分丰富,因此很有画头。川南山水的特点很明显,山不大,植被茂盛,民居分布错落有致,这些都是在北方看不到的。”在张跃进看来,川南山水的美是妙不可言的,他时常能从中获得创作的灵感。

观张跃进的作品,会有一种波澜不惊的平和之感。画面上水与墨的交融、动与静的交替以及山峦和民居的交错呈现出了一种奇妙的和谐,让人仿佛置身于其间,感受到川南山水的独特魅力。

中国当代山水画大家杨延文先生曾这样评价张跃进和他的作品:“张跃进数年坚持写生,几乎跑遍了全川,他以石涛的‘造化自然陶咏吾心’为艺术理念,实践‘与山川神遇而迹化’为写生作品。他笔下的山水画显现出独特的魅力,无论是丰茂的林木还是,润厚的山峦,都氤氲满纸。他所画的作品,也都潜藏着对故土的热爱。”

写生是山水画家必不可少的功课,踏遍了祖国的山山水水,最让张跃进心动,依然是那种将人文情怀寓于山水之间的画面。张跃进一直坚信,山水画必须要有感情的倾注,首先是感情的投入,之后才是笔墨技巧。也正是因为这样,在众多的作品中,张跃进对于《古镇岁月》和《清幽》这两幅作品有着小小的偏爱。

“这两幅作品都是我去赤水河写生回来之后创作的,那里的所见所闻深深打动了我。”回忆起创作时的场景,张跃进说,“那里的山水、树木和民居融为了一体,这让我想起了我童年,仿佛透过那里的风景,看到了长山镇的黄桷树、大水车。”情感上的触动激发了他强烈的创作灵感,由此而诞生的两幅作品,成为了他的心头之爱。

同样,曾在中国山水画艺术高峰论坛山水画展上斩获铜奖的作品《山寨的记忆》也是感情充沛的诚意之作。这幅作品不仅张跃进自己感到满意,也受到了业内的肯定,被四川省博物馆收藏。

艰难启蒙

粉笔画在石板路上

一个画家的启蒙之路,大致分为如下几种情况:一是家庭熏陶,二是名家指导,三是自学成才,张跃进应当属于第三种。有趣的是,他的启蒙之路,可以说是从粉笔画开始的。

“当时有很多画家来家乡写生,我就跑去看。看了过后,我就产生了兴趣,拿起粉笔就在街上的石板路上画画。”就这样,对画画产生了浓厚兴趣的张跃进一发不可收拾。粉笔画画到了一定的阶段后,他开始尝试着临摹书本上的画作,而当时最大的快乐,莫过于小伙伴们的赞扬,一句画得真像足够他乐上好几天。

尽管如此,时间一长,问题也随之而来,张跃进发现光是靠临摹,渐渐陷入了学画的困境,很难再突破。“我的家乡长山镇比较封闭,能接触到的外界事物比较少。”张跃进说,“美术书籍买不到,也没有绘画老师的指导,只能全凭自己的感觉在画。”

由于不了解中国画的基本技法和规律,张跃进在画画的过程中遇到了不小的困难,怎么用笔、如何上色等问题一直困扰着他。“特别是那种中国画的韵味要怎么出来,我完全是一头雾水,我甚至都不知道画画要用宣纸,想要云雾缭绕的那种感觉,根本画不出来。”

让张跃进绘画生涯出现重大转折的,是高中时调来的一位美术老师袁艺修。为了学画,张跃进专门跑到袁老师家中求学,而他对艺术真正的冲动和热爱,也正是从那个时候开始。在袁老师的悉心教导之下,张跃进逐渐掌握了中国画的基本技法,越来越得心应手。“高中所有的空闲时间,我基本都是在袁老师的画室中度过的。”

高中毕业之后,即便生活条件艰苦,张跃进也依然每天坚持画画。在农村生活了很长一段时间的他,对于川南的田园风光和民居有了更为深刻的印象。他常常站在田间地头,拿出速写本来写生,画艺也在长时间的磨练中不断精进。

1977年恢复高考,张跃进顺利地考上了大学,但让人意外的是,他选择的是和美术大相径庭的物理专业。“虽然对画画很有激情,但是那个时候根本不懂要怎么去考,所以就没有选择绘画专业。”张跃进说,“而且那时候在大力宣传科学技术的重要性,我就报考了物理专业。”

商海沉浮

难舍心中画意

大学毕业后,张跃进被分配到家乡的长山中学教授物理。虽然每天面对着家乡秀美的山水让他有更多的创作素材,但却难掩一介教书先生经济困窘的尴尬。“有一次我在重庆解放碑看到了一本黄宾虹的画册,定价要30元,而我一个月的工资才30多元。犹豫再三,还是放弃了。但是心里一直念念不忘,第二天实在忍不住跑去买了,心里才踏实了。”

虽是一件小事,却对张跃进的触动很大,他发现在经济基础不牢固的情况下画画,困难比想象的更大。于是在1992年,张跃进跟随着时代的大潮下海经商,到广西北海一带做装修生意。

十年的商海沉浮,让张跃进的物质生活渐渐变得宽裕,然而内心深处对于画画的热爱却始终让他割舍不下。2004年,北京画院的一则招生信息引起了张跃进的注意,著名画家杨延文先生要招收研习生。杨延文毕业于北京艺术学院,是吴冠中先生的高足。初学油画,毕业后经数年苦研,改为在宣纸上画山水。八十年代初,在中国的山水画界扬起一面中西合璧的旗帜。

“他画的也是一些民俗风光,当时我就想,如果考上了,生意我就不做了。”张跃进毅然做出了自己的选择,考上之后也真的放弃顺风顺水的事业,潜心学画。有人曾问他,放弃生意不觉得可惜吗?面对这样的疑问张跃进总是淡然一笑:“我放不下画画,再说我觉得商业上的那一套东西也并不适合自己。”

在画家荟萃,高手林立的北京,张跃进受益匪浅。他像一块海绵一样拼命吸收各种知识,不仅在技法上提高很快,在艺术思想上也走出了自己的一条路。

精神历练

创作大题材

川南小景是张跃进创作的最爱,不过近年来,他也开始尝试一些大题材的作品。“我最近在准备一幅20米的长卷,用俯视的视角,将四川最美的风光全部呈现出来。”说起新作,张跃进显得很兴奋,“从九寨到峨眉,从雪山到茂林。草稿已经完成,马上就要投入创作,争取在明年完成。”

虽然画20米的长卷是第一次,不过大题材作品的创作对于张跃进来说却不是首次。2012年,张跃进与李锛合作的中国画《抗战中的盐都自贡》签约四川重大题材美术创作工程,而同年他与梁时民、李锛合作的中国画《李冰父子与都江堰》也入围了国家重大文化工程项目——中华文明历史题材美术创作工程。

“参加重大题材的创作,主要是想让自己有一种历练,从修养、精神和技艺上的多重锻炼。作为一个画家,还是希望能够有一些东西能留给这个时代,在历史上留下一些烙印。”张跃进说,“这也是一个画家的社会责任感。”

与创作小景相比,大题材创作的难度要大得多。以《抗战中的盐都自贡》来说,张跃进和李锛采用了全景式的构图,将盐井放大再组合,从视觉上看有很强的张力。为了将作品完美地呈现在观众面前,张跃进和李锛修改了六七次,才完成了一幅让两个人都满意的作品。

“之所以选择抗战期间的盐井为创作对象,主要还是想表现在特定的历史时期之下,自贡盐井作为重要的大后方,为前方提供了必不可少的珍贵资源。”在解读这幅作品时,张跃进提到,“可以说,这是自贡盐井最辉煌的时刻,是作用最大的时候,从这个角度来入手,更贴合主题。”

华西都市报记者 李昊皎

个人简介

张跃进,号醉山,1958年生于四川省自贡市。先后毕业于西南师范大学、北京画院高研班杨延文山水画工作室。现为中国美术家协会会员,四川省美协副主席,自贡市美协主席,自贡市政协常委。

张跃进的作品以川南山水为艺术创作的源泉和依据,突出主观精神世界的独特性。多件作品分别在《中国书画报》、《国画家》、《中国画苑》等刊物做专版介绍,多次获得全国性大奖。

- 上一篇:揭秘故宫馆藏十二美人图(组图)

- 下一篇:中国当代山水画缺了什么?

猜你喜欢

- 2014-05-26 砚边杂记——吴山明绘画随笔

- 2014-04-23 随笔:培养阅读能力和习惯的“秘诀”

- 2014-04-23 随笔:培养阅读能力和习惯的“秘诀”

- 2007-11-26 董其昌《画禅室随笔》

- 2007-10-09 康区唐卡随笔

- 搜索

-

- 12-02德国的大师艺术

- 12-02八大山人作品赏析

- 12-02诗情画意李可染

- 12-02罕见的晚清名人书法

- 12-02米勒的写实世界

- 10-10福建民俗画大家陈友荣作品欣赏

- 04-14王朔撰文忆亲家朱新建:曾因怕尴尬不想见他(图)

- 03-31四川电视台《巴蜀画坛》:何开鑫翰墨人生

- 03-27邓化鸣携手梦晓为田子坊顾仁源画展作主持

- 03-03走进周鹏飞的书画世界

- 29711℃徐悲鸿生平

- 12196℃陈德宏花鸟画作品欣赏(一)

- 9462℃宋代名家山水画(一)

- 9208℃一尘不染的郑板桥

- 7496℃齐白石花鸟画作品(三)

- 7127℃宋代名家山水画(二)

- 6609℃宋美龄的山水画

- 6541℃吴冠中水墨画欣赏

- 6028℃宋代名家山水画(四)

- 5981℃范曾白描人物

- 10-10福建民俗画大家陈友荣作品欣赏

- 05-27范曾写意人物(一)

- 05-27范曾写意人物(二)

- 05-27王叔晖工笔人物画《西厢记》(16幅)

- 03-10清代名家山水画精选(三)

- 03-10清代名家山水画精选(二)

- 03-08清代名家山水画精选(一)

- 03-07唐寅山水作品选

- 03-07齐白石花鸟画作品(三)

- 03-07齐白石花鸟画作品(二)

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)